Heute und damals – eine brasilianische Designhochschule verändert sich

Die folgenden Geschichten beruhen auf tatsächlichen Ereignissen in der Escola Superior de Desenho Industrial in Rio de Janeiro in Brasilien.[1]

[1] Die Geschichte der ESDI wird umfassend von Pedro Luiz Pereira de Souza in seinem Buch ESDI: biografia de uma ideia (Rio de Janeiro: Ed. UERJ, 1996) erzählt. Der vorliegende Text ist eine Überarbeitung einiger der Geschichten, die ich gemeinsam mit Zoy Anastassakis für das Buch mit dem Arbeitstitel Design Education and Democracy on the Edge of Collapse geschrieben habe.

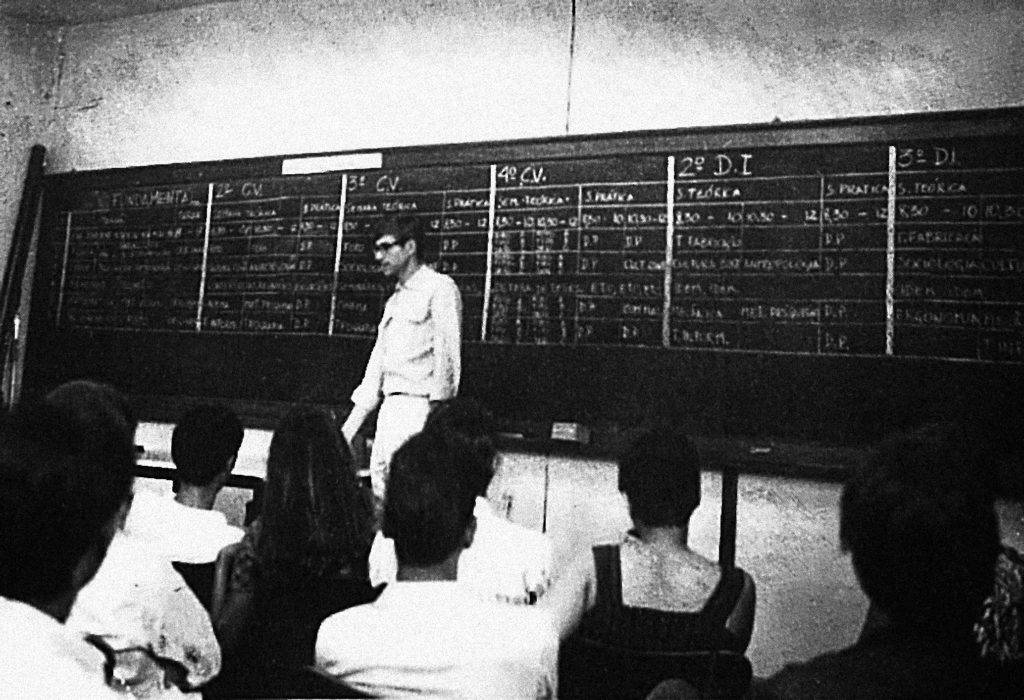

Ein schwarzes Rechteck auf weißem Hintergrund. Das pechschwarze Rechteck wird von senkrechten weißen Linien in gleich breite Spalten geteilt. Die Linien sind so gerade, dass sie nicht aussehen, als seien sie mit Kreide gezogen. Über den Spalten, zwischen den dicken Linien, steht: 1. Fundamental, 2. CV, 3. CV, 4. DI … Darunter entstehen durch dünnere weiße Linien weitere Rechtecke, in denen Worte stehen wie „visuelle Methodik“ und „Mittel und Methoden der Darstellung“. Vor der Tafel stehen so gut wie alle Professor*innen der Hochschule, um sich vorzustellen und die neuen Studierenden zu begrüßen. Es ist das Jahr 1968. Der Ort ist die Escola Superior de Desenho Industrial – ESDI.

Unter den Studierenden saß ein Student mit einer Brille so schwarz wie die Tafel und einem schwachen Lächeln, das die meisten seiner großen Zähne zeigte, und folgte gespannt allem, was er gerade erlebte. „Das muss die solideste Hochschule der Welt sein“, dachte er. Er hörte den Erklärungen der Professor*innen über den Stundenplan, der an der Tafel stand, aufmerksam zu. Die Abkürzungen CV und DI standen für Comunicação Visual (Grafikdesign) und Desenho Industrial (Industriedesign), die beiden Bereiche, zu denen die Fächer gehörten, die die Studierenden in den kommenden zwei Jahren belegen sollten. Das erste Jahr war dem Erfahrungsaustausch und der Schärfung der Wahrnehmung der Studierenden gewidmet, die aus den unterschiedlichsten Gesellschaftsschichten kamen. Manche waren bei der einen oder anderen Architekturfirma angestellt, manche kamen aus Kunststudiengängen und wieder andere aus dem Ingenieurwesen.

Der Studienanfänger, der sich schon ein bisschen mit Designgeschichte befasst hatte, kannte das Konzept des Vorkurses, der vom Bauhaus kam und in dem Johannes Itten in der Anfangszeit der deutschen Schule vorhatte, die Studierenden zu einem individuellen künstlerischen Ausdruck zu führen. Dazu setzte er Atem- und Konzentrationsübungen und sogar Sport ein. Im Lauf der Jahre verlor der Kurs sogar am Bauhaus einiges von seinem experimentellen Charakter. Als er im Lehrplan der Hochschule für Gestaltung (HfG) Ulm, der Designschule, die als Nachfolgerin des Bauhauses betrachtet wird, angekommen war, war er sehr viel technischer geworden und nicht mehr so erpicht auf den persönlichen Ausdruck. Der Studienanfänger, der auch wusste, dass die HfG Ulm großen Einfluss auf den Lehrplan der ESDI genommen hatte, fragte sich, wie viel Experimentieren und Technik sich wohl hinter der Bezeichnung Fundamental verbargen. Er war begeistert. Ihm war noch nicht klar, dass er sich in eine Zeit der Unruhe begab, die von den innerschulischen Streitigkeiten ebenso sehr wie von den politischen Ereignissen herbeigeführt wurde, die Brasilien in diesem Jahrzehnt bis ins Mark erschütterten.

Seit dem Staatsstreich, der das Militärregime an die Macht gebracht hatte, waren vier Jahre vergangen. Das Regime hielt sich bis 1985. 1968 waren sich die brasilianischen Studierenden der politischen Lage überaus bewusst und intensiv daran beteiligt, die Diktatur zu bekämpfen. Die Studierenden an der ESDI, die zumeist der Mittelklasse in Rio de Janeiro entstammten, engagierten sich bis zu einem gewissen Grad für die politischen Themen außerhalb der Hochschule, aber besonders kritisch waren sie, wenn es um die Schule selbst ging.

Die Tafel, die den Studienanfänger so fasziniert hatte, machte einen älteren Studenten, den er gerade kennengelernt hatte, wütend: „Das ist alles Mist. Immer dasselbe! Ein Haufen Scheiße!“ Der Studienanfänger sah verwirrt zu, wie die perfekte Geometrie, die im Einführungsseminar vorgestellt wurde, unter dem Gewicht von nur drei Sätzen zusammenbrach: „Das ist überhaupt kein Kriterium“, schimpfte sein Kommilitone, „diese Professor*innen glauben, sie könnten alles allein entscheiden, ohne jede Transparenz. Und dann haben alle Angst, dass sie nicht mithalten können, denn wenn man den Vorkurs nicht schafft, fliegt man einfach von der Schule.“ Der Studienanfänger lächelte verlegen: „Aber gibt es an dem Lehrplan gar nichts Gutes?“ – „Oh, der Vorkurs ist schon irgendwie cool. Man zeichnet und lernt zu sehen. Wir arbeiten viel mit den Händen, Gipskurse, Holzwerkstatt, solche Sachen. Und diese Designer, die aus Deutschland gekommen sind, kennen sich wirklich aus. Und in einigen Theoriestunden gibt es wirklich relevante politische Diskussionen. Da dürfen wir alles kritisieren. Unser Lehrplan zum Beispiel hat so gut wie nichts mit der Realität in Brasilien zu tun. Die ESDI sieht aus, als wäre sie in aller Eile nach einer Vorlage von der HfG entstanden.“

Der Studienanfänger beschloss, keine Fragen mehr zu stellen, denn er fand es unangenehm, dass ihn der Veteran, kaum dass er etwas Gutes erwähnt hatte, gleich wieder mit etwas deprimierend Negativem herunterzog. Er zweifelte auch daran, dass die Dinge wirklich so lagen, wie sein Kommilitone sie beschrieb. Es schien vereinfacht und unwahrscheinlich, dass es sich bei allen Fächern, die an der Tafel gestanden hatten, um Produkte einer simplen Verschiebung europäischer Prinzipien handeln sollte.

Die Gruppe der Professor*innen aus der Einführungsveranstaltung hatte sich sehr in das Curriculum vertieft, um es deutlich klarer zu machen. Mit ihrer Präsentation wollten sie zeigen, dass die Beschwerden der Studierenden nicht übersehen worden waren und dass es eine echte Bereitschaft zum Dialog gab. Dennoch blieben die Bewertungskriterien undurchschaubar, was die Unzufriedenheit des Veteranen und vieler anderer erklärte, die sich mit nichts weniger zufriedengeben wollten als einer radikalen Reform. Sie wollten einen vollständigen Stopp und die Schaffung eines ausgesprochen selbstkritischen Raums für Diskussionen. Und den bekamen sie.

Von Juni 1968 an stimmte die Dekanin Carmen Portinho einer vollständigen Unterbrechung aller Lehrveranstaltungen zu. Stattdessen entstanden regelmäßige Treffen zwischen Professor*innen und Studierenden, die „Vollversammlung“ genannt wurden. Und so wurde der Seminarraum zu einem Forum für Reden, Gespräche und hitzige Debatten, aus denen ein Lehrplan hervorgehen sollte, der die verschiedenen Probleme berücksichtigen sollte, die identifiziert worden waren. Kurz gesagt entstanden diese Probleme daraus, dass die Ulmer Vorlage nicht zu den brasilianischen Erfordernissen passte, und aus der fehlenden Koordination zwischen unterschiedlichen Fächern und dem autoritären System bei der Zulassung und Benotung.

Im Juli des Jahres gab die Dekanin den Stundenplan für das Semester heraus, der es möglich machte, dass die Arbeit an der Anpassung des Curriculums und der Schulordnung parallel zu den regulären Seminaren weitergehen konnte. Sie schlug auch eine Reihe von Konferenzen mit Gastdozenten vor, die die Studierenden oft mehr ansprachen als das sogenannte reguläre Lehrangebot.

Eines Tages sah der Student mit der schwarzen Brille, der jetzt im zweiten Semester war, seine Kommilitonen aufstehen und den Professor mitten im Satz unterbrechen. Sie nahmen schnell ihre Sachen und gingen. „Komm mit, der Dichter wird eine Stunde abhalten“, rief der ältere Student. „Aber welcher Dichter?“, fragte der Student. „Oh, der Typ ist groovy! Er ist teils Philosoph, teils Provokateur. Ich weiß auch nicht, alles, was ich weiß, ist, dass der Typ sensationelle Ideen hat.“ – „Aber warte. Wenn er hier unterrichtet, warum war er dann nicht bei der Einführung mit den anderen Professor*innen dabei?“ – „Er war nicht hier, weil er unsere Sache ist. Wir Studierende haben ihn hierhergebracht. Er wird noch nicht einmal offiziell bezahlt, aber er unterrichtet hier.“

Der Professor, der mit offenem Mund mitten im Satz stehen gelassen wurde, überwand seinen Stolz und schloss sich den Studierenden an, um am Unterricht des Dichters teilzunehmen. Wie viele Lehrende fand dieser Professor das informelle und schlechte Benehmen, das für diese Zeit typisch war, irgendwie erfrischend, denn es sorgte für die Freiheit, im vom Militär regierten Brasilien das freie Denken fortzusetzen und zu verbreiten.

Doch der Einfluss des Jahres 1968 ließ auch wieder nach. Viele der vorgeschlagenen Reformen ließen sich nicht wirklich mit den bestehenden unnachgiebigen institutionellen Formen vereinbaren und erwiesen sich schließlich als nicht machbar. Daraus folgte, dass die Reform des Curriculums zwar angenommen wurde, aber nicht von Dauer war und nach ein paar einzelnen Versuchen fallen gelassen wurde.

Doch die vielen außerplanmäßigen Aktivitäten, das freie Hin und Her der Studierenden zwischen den einzelnen Kursen, die Veranstaltungen, die Workshops und besonders die Zusicherung, dass die zahllosen unterschiedlichen Meinungen in der Diskussion nebeneinander bestehen konnten – all das hatte das Repertoire und die Geschichte der Hochschule schon verändert. Was den Studenten betrifft, der zunächst so beeindruckt war von dem ordentlich dargestellten Curriculum auf der Tafel, so gewährten ihm die Erfahrungen in den Vollversammlungen einen wenn auch kurzen Blick darauf, wie eine Designhochschule jenseits des Rasters und der Bildungsansätze sein könnte. Er lernte auch, dass Design und Politik untrennbar miteinander verbunden sind.

Wo er lebte, interessierte sich niemand besonders für ein Studium. Er hatte sich in den Kopf gesetzt, an die Universität zu gehen, selbst wenn er dafür den Mut aufbringen musste, sich gegen seine Eltern durchzusetzen, die ihn nicht zu höherer Bildung ermutigten. Und schon gar nicht wollten sie sie finanzieren. Er plante, sich einen Job zu suchen, damit er eine private Hochschule selbst bezahlen konnte. Er nahm an einem Vorbereitungskurs für die Aufnahmeprüfung an Universitäten teil. In einem der Kurse erfuhr er etwas, das ihn überraschte und in Aufregung versetzte: Es gab an staatlichen brasilianischen Universitäten etwas, das Quotensystem[2] hieß und schwarzen Studierenden wie ihm Studienplätze und Stipendien zusicherte. Er war überrascht. Bevor er diesen Kurs besuchte, hatte er noch nie in den Nachrichten, auf Plakaten, in der Fernsehwerbung oder bei Gesprächen in Kneipen etwas darüber gehört. Bis in Gemeinden wie seine war das Wissen über die Förderpolitik der brasilianischen Regierung so gut wie gar nicht vorgedrungen.

Die Quoten veränderten alles. Er hatte nicht einmal in Erwägung gezogen, eine staatliche Universität zu besuchen, denn er wusste, wie schwer es war, dort aufgenommen zu werden und wie hart die Konkurrenz war. Im Gegenteil, in Brasilien waren es die wohlhabenden Studierenden aus der Mittel- und Oberschicht, die es in diese bekannten Universitäten schafften, denn sie hatten das Privileg, private Grund- und weiterführende Schulen zu besuchen. Indem Plätze für Studierende aus der Schicht der Geringverdienenden reserviert wurden, ermöglichte es das Quotensystem Studierenden wie ihm, sich nun mit Konkurrent*innen aus ähnlichen Verhältnissen und mit ähnlichem Hintergrund zu messen. Im Vorbereitungskurs hörte er auch von der Escola Superior de Desenho Industrial an der Universidade do Estado do Rio de Janeiro und erfuhr, dass Design ein Beruf sein konnte. Seine Eltern verwirrte das Wort: „Design“, Berufe, die mit dem unsicheren Gebiet der bildenden Künste zu tun hatten, machten ihnen Angst. Aber er machte trotzdem weiter, ohne zu wissen, dass ihm die Förderprogramme zwar den Zugang zur Universität eröffneten, ihm aber nicht den gewaltsamen Zusammenstoß mit Verhaltenscodes und kulturellen Repertoires ersparen konnten, die ihm völlig fremd waren.

Am ersten Unterrichtstag, sobald er durch das Tor der ESDI schritt, war er froh, das Getümmel der Leute hinter sich lassen zu können, die über den Bürgersteig eilten, der zur Hochschule führte. Vor ihm lag ein Betoninnenhof von etwa 50 Metern Länge und dahinter die Gebäude, in denen er bald die ersten Seminare besuchen würde. Als er über den Hof ging, sah er zu seiner Linken die großen Holzbuchstaben E, S, D, I, die eher provisorisch in den ungepflegten Rasen gesteckt waren. Ein paar Schritte vor und hinter ihm gingen andere Studierende ebenfalls auf die Gebäude zu. Diese Leute waren seltsam. Er sprach an diesem ersten Tag mit niemandem, sagte auch in den kommenden Monaten nicht viel und fand keine Freunde.

Er erkannte bald, dass diese jungen Leute eine „andere Art Musik hörten“ und „andere Kleidung trugen“. In der Mittagspause fragte er sich: „Wie soll ich hier überleben?“ Er sah Gruppen von Studierenden und Professor*innen aus dem Tor und in ein Restaurant in der Nähe gehen. Er selbst fand sich kaum in diesem Stadtteil zurecht und hatte Angst, dass er nicht zurückfinden würde, wenn er durch das Tor hinausging. Außerdem hätte er sich nicht einmal eine halbe Mahlzeit in diesem Restaurant leisten können.

Die schlichte Erkenntnis, dass sein Körper einen Raum mit anderen Körpern teilte, die so vehement die Zeichen einer Kultur und eines Lebensstils aussendeten, zu denen er keinen Zugang hatte, ließ ihn zurückweichen. Im Unterricht sprachen die Professor*innen vertraut über Orte, die er nicht kannte; das Bauhaus, das MoMA, den Louvre. Dass es keine Erklärung für diese Begriffe gab, zeigte ihm, dass man davon ausging, dass alle sie kannten. Sein Gefühl der Unzulänglichkeit nahm zu, als die reichen Studierenden wissend über dieselben Orte sprachen. An der Aussprache konnte er erkennen, dass sie die Sprachen der Länder, in denen das Bauhaus, das MoMA und der Louvre stehen, nicht nur kannten, sondern auch sprechen konnten. Es wurde ihm auch klar, dass von allen erwartet wurde, dass sie einen Computer hatten und sich mit Designsoftware auskannten, dass sie das Geld hatten, um grundlegende Materialien zu kaufen und für Dienstleistungen wie hochwertige Ausdrucke zu bezahlen, wenn es die Aufgabe erforderte. Und schließlich ließ ihn noch ein Aspekt den zutiefst verankerten Elitarismus der Schule spüren: Anders als die Studierenden aus der Mittel- und Oberschicht, die sich aussuchen konnten, wann sie ein Praktikum machen oder arbeiten wollten, musste er seine Zeit zwischen Studium und einem Job aufteilen. Mit seinem Stipendium konnte er nur den Bus von zu Hause bis zum Bahnhof bezahlen, von wo aus er noch eine halbe Stunde laufen musste, um zum Unterricht zu kommen. Für Quotenstudierende bleibt der Weg zur Universität eine große Herausforderung, die mit vielen Problemen einhergeht. War das schon immer so?

In den frühen Jahren der Hochschule war der Zulassungsprozess extrem gründlich. Wer einen der 30 Studienplätze haben wollte, die es jedes Jahr gab, musste sich einer anstrengenden Auswahl unterziehen, zu der auch eine Fremdsprachenprüfung, eine Muttersprachenprüfung und ein Essay sowie eine Zeichenprüfung gehörten. Kultur- und Allgemeinwissen wurden geprüft, und am Ende stand ein Gespräch. Die Statistik aus dem ersten Jahr zeigt, wer angenommen wurde: nur zehn Abiturient*innen, die meisten anderen hatten einen Abschluss in Architektur oder Kunst oder bereiteten sich darauf vor, oder sie arbeiteten in Design- oder Werbeagenturen. Unter den 30 aufgenommenen Studierenden waren fünf Frauen. Und niemand war schwarz.

Betrachtet man solch eine homogene Gruppe (zumindest was den finanziellen und kulturellen Hintergrund angeht), wäre es wahrscheinlich einfach anzunehmen, dass eine Designausbildung für Menschen bestimmt war, die wussten, was die Worte Bauhaus, MoMA und Louvre bedeuten. Als die Hegemonie der Herkunft und des sozioökonomischen Status erst einmal gefestigt war, wurde die Beurteilung der Studierenden auch mit den erwünschten Qualitätsstandards verbunden (auch wenn den Studierenden nicht immer klar gewesen sein mag, was genau mit „Qualität“ gemeint war). Der gemeinsame Hintergrund der Studierenden ermöglichte es der Schule, sich Debatten über Themen wie das moderne Fortschrittsprojekt, die Zukunft des Designs in Brasilien oder die Rolle der Hochschule in der Entwicklung des Landes zu widmen.

Dass nun Quotenstudierende aufgenommen werden, ist ein weiterer Versuch, sozialen Wandel jenseits von großartigen Plänen und modernen Projekten herbeizuführen. Sie bringen Veränderungen hervor, die aus persönlichen Beziehungen entstehen, die untrennbar mit Erfahrungen auf einem mikropolitischen Niveau verbunden sind. Das einfache Zusammenkommen der Elite und der vernachlässigten Menschen in einem Klassenraum löste die Hegemonie der Studierendenschaft auf, die es in den frühen Jahren der Hochschule gegeben hatte. Die Ankunft, Anwesenheit und der Weggang der Quotenstudierenden an staatlichen Universitäten geben uns das Privileg, die rohe, physische Tatsache des Zusammenlebens der Menschen mit extrem heterogenen Körpern, Repertoires, Wünschen, Bezügen und Verantwortlichkeiten zu erleben. Dieses Zusammentreffen führt jeden Tag zu Transformationen in einer Hochschule, die das Erbe eines europäischen Projekts angetreten hat.

[2] Siehe Sistema de cotas. UERJ, Universität des Bundeslands Rio de Janeiro, Zugriff am 27. Mai 2019 unter http://www.uerj.br/a-uerj/a-universidade/sistema-de-cotas/

ist Designer und außerordentlicher Professor an der Escola Superior de Desenho Industrial (ESDI) in Rio de Janeiro, die er 2016 bis 2018 als stellvertretender Direktor leitete. Nach der Promotion untersuchte er an der Princeton University mithilfe einer historisch-kritischen Analyse das Interface-Design von sozialen Medien. Mit Zoy Anastassakis verfasste er in der Serie „Design in Dark Times“ von Bloomsbury ein Buch über die Zeit der Krisen und Experimente, als sie die ESDI leiteten.