Von der Theorie zur Praxis: Die offene Form in der Architektur

Es ist 1959. Der letzte der Internationalen Kongresse der Modernen Architektur (CIAM) findet in Otterlo in den Niederlanden statt, und der junge polnische Architekt Oskar Hansen steht am Rednerpult. Er wird einen Vortrag halten, in dem er die derzeitige Lage der Architektur und den „Papst der Moderne“ – Le Corbusier –, der im Publikum sitzt, scharf kritisiert. Er weiß noch nicht, dass seine Zuhörer*innen ihn mit tosendem Applaus belohnen werden und dass die Theorie, die er vorstellt, eine von vielen sein wird, die die neue Architekt*innengeneration stärken und schließlich zum Sturz des Internationalen Stils als vorherrschende Architekturströmung beitragen werden.

In den Niederlanden stellte Hansen das Konzept der offenen Form vor. Er glaubte, dass Architektur den Rahmen des Lebens bilden soll. Er wünschte sich eine Architektur, die nicht universell war, sondern den Bedürfnissen der jeweiligen Nutzer*innen entsprach und den Veränderungen im Leben ihrer Bewohner*innen angepasst werden konnte.

Hansens Ideen waren großartig, aber er entwickelte oft Visionen, die so utopisch waren, dass die damaligen polnischen Investor*innen sie nicht verstanden. Deshalb brauchte er jemanden, die oder der seine Ideen wieder auf den Boden der Tatsachen holte. Seine engste Partnerin sowohl bei der Arbeit als auch im Leben war Zofia Garlińska-Hansen. Sie lernten sich im Architekturstudium kennen und heirateten 1950. Zofia Garlińska war Architektin und wurde von führenden Vertreter*innen der polnischen Moderne ausgebildet.

Gleich nach dem Krieg hatte sie eine Stelle im Büro für den Wiederaufbau der Hauptstadt bekommen, wo sie sich mit der Restaurierung der Warschauer Denkmäler befasste. Kurz darauf begann sie ihr Architekturstudium an der Technischen Universität Warschau in der Klasse von Romuald Gutt. Sie stach aus der Masse der Studierenden hervor und bekam einen Job bei der Warschauer Wohnungsgenossenschaft, einer Organisation aus linksgerichteten, modernistischen Architekten. Dort arbeitete sie viele Jahre mit ihrem Mann zusammen. Dabei muss angemerkt werden, dass sie ein vollwertiges Mitglied des Teams war und ebenso zu den Projekten beitrug wie Oskar Hansen. Obwohl sie oft an ihren Fähigkeiten zweifelte, nannte ihr Mann immer auch sie als Urheberin. In der Familie wird erzählt, dass sie vor allem dafür zuständig war, Hansens oftmals unverständliche Ideen aufs Papier und dann in die Praxis zu übertragen.

Zugleich zeigte sie mit ihrer architektonischen Vorstellungskraft, dass sie sich der in Polen herrschenden Realität sehr bewusst war und die Entwürfe entsprechend anpassen konnte. Manchmal, wenn Hansen wegen seiner politischen Ansichten – er sprach sich ganz offen gegen die Doktrin des sozialistischen Realismus aus – keine Aufträge bekam, übernahm sie es, für Arbeit für sich und ihren Mann zu sorgen. Zwar ist es schwierig zu sagen, wer für welchen Teil der Umsetzung der Pläne zuständig war, doch ist eines sicher: Unter architektonischen Gesichtspunkten gäbe es ohne Zofia Garlińska-Hansen keinen Oskar Hansen und ohne Oskar Hansen keine Zofia Garlińska-Hansen. Als Paar ergänzten sie sich perfekt.

Die Hansens wollten nicht, dass die offene Form nur auf dem Papier existierte. Sie wollten sie in die Wirklichkeit übertragen. Für sie war der Entwurf von Ausstellungspavillons ein besonderes Experiment. Sie entwarfen Pavillons für die International Fair im türkischen Izmir 1955 (Oskar Hansen, Lech Tomaszewski) und in São Paulo in Brasilien 1959 (Zofia Hansen, Oskar Hansen, Lech Tomaszewski). Beide Gebäude hatten Zeltdächer, die sich im Wind bewegten und unter dessen Einfluss ständig ihre Gestalt veränderten – ein Beispiel für die offene Form. Vor allem in São Paulo vermittelten die Bauten einen Eindruck von Flüchtigkeit und Fragilität, besonders weil direkt nebenan ein Monolith aus Beton mit einem monumentalen Vordach stand, den Oscar Niemeyer entworfen hatte: offene Form – geschlossene Form.

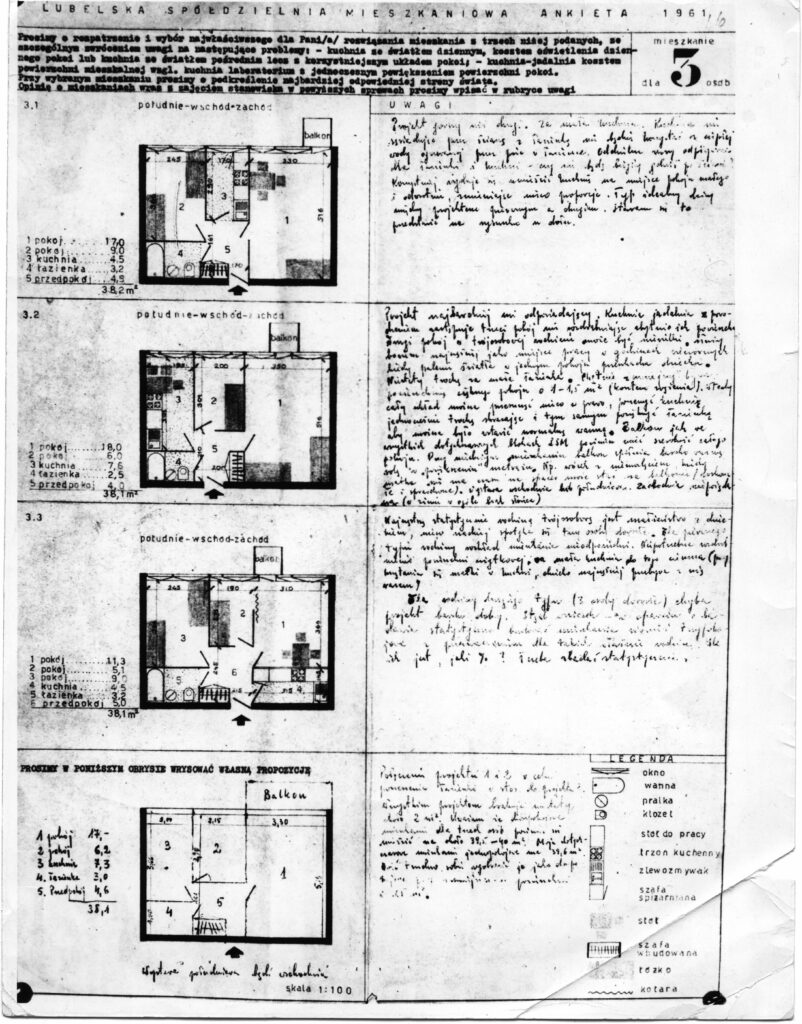

Der erste große Auftrag, in dem die Hansens die offene Form umsetzen konnten, war der Entwurf mehrerer Gebäude in der Warschauer Siedlung Rakowiec. Sie wollten nicht einfach einen gewöhnlichen Häuserblock mit den immer gleichen Wohnungen bauen. Sie wollten, dass alle Nutzer*innen einen speziell für sie entworfenen Ort bekamen. In diesem Zusammenhang führten sie Dutzende Gespräche und stellten den zukünftigen Bewohner*innen Fragebögen zur Verfügung. Dann entwarfen sie unterschiedliche Wohnungstypen, zum Beispiel für Alte, Familien, Paare ohne Kinder und sogar für einen Witwer, der sein kleines Kind aufzog und bei seiner Schwiegermutter wohnte.[1] Unglücklicherweise sah die Realität der zentral kontrollierten polnischen Wohnungsverwaltung so aus, dass die Wohnungen den Bewohner*innen willkürlich zugewiesen wurden. Wahrscheinlich bekamen nur sehr wenige das, was sie erwarteten.

[1] Filip Springer. Zaczyn. O Zofii i Oskarze Hansenach, Warschau: Karakter, 2022, S. 105.

Doch Zofia und Oskar Hansen gaben ihre Ideale nicht auf. Die Nachricht, dass sie eine ungewöhnliche Vorstellung von Wohnungsarchitektur hatten, verbreitete sich. 1961 beauftragte der Vorstand der Lubliner Wohnungsgenossenschaft sie mit dem Entwurf einer vollständigen Siedlung, die bald den Namen Juliusz Słowacki erhielt. Wieder führten sie Befragungen durch und ermutigten die zukünftigen Bewohner*innen sogar, ihre eigenen Wohnungen zu entwerfen. Das lehnten die meisten allerdings ab. Die Hansens entwickelten eine Vision der Individualität, etwa durch die unregelmäßige Verteilung der Balkone. Außerdem verschafften sie den Bewohner*innen die Möglichkeit, in der Zukunft Veränderungen vorzunehmen. Alle Innenwände der Wohnungen konnten bei Bedarf entfernt werden, denn keine von ihnen war tragend, und es konnten sogar zwei Wohnungen miteinander verbunden werden.

Da sie keine monotonen, endlos langen Wohnblocks planen wollten, verliehen sie ihnen eine mäandrierende Form. Sie berücksichtigten auch die natürliche, unebene Topografie des Baugeländes und planten einige Bauten höher als andere. Der Innenbereich der Siedlung war Fußgänger*innen vorbehalten, Autos durften dort nicht fahren. Sie füllten den Raum mit avantgardistischen Spielplätzen (mit Mauern, Röhren, Betonprofilen in unterschiedlichen Farben), und es gab ein Theater in offener Form, einen Raum, der wie ein Amphitheater gestaltet war und von den Menschen in der Siedlung nach Belieben genutzt werden konnte. Alles sah gut aus, doch als die ersten Bewohner*innen in die Häuser zogen, wurde Unzufriedenheit laut. Die hügelige Umgebung gefiel ihnen nicht, und die Spielplätze erinnerten sie an Luftschutzkeller. Doch am schlimmsten waren die Wohnungen selbst. Es gab keine rechten Winkel, dafür aber dünne Wände, Decken in unterschiedlichen Höhen und eine schlecht geleitetes Belüftungssystem. Die Hansens standen in der Kritik.

Die Frage ist allerdings, ob es wirklich ihre Schuld war, dass die Menschen mit ihren Wohnungen nicht glücklich waren. Oder lag es am Bauunternehmer, der versuchte, alles mit möglichst wenig Aufwand fertigzustellen? Diejenigen, die zufrieden waren, zweifelten nicht daran, dass der schlechte Ruf der Siedlung Słowacki auf die unzureichende handwerkliche Ausführung zurückzuführen war. Ein Bewohner berichtete, wie er zuerst mit seiner Frau und zwei Kindern in einer Zweizimmerwohnung gewohnt hat. Nach ein paar Jahren kauften sie die benachbarte Einzimmerwohnung dazu und machten einen Durchbruch. Nachdem die Kinder ausgezogen waren und er sich von seiner Frau getrennt hatte, beschlossen die beiden, die Wand wieder aufzumauern – sie hatten nun wieder zwei getrennte Wohnungen. Das ist die offene Form in der Praxis.

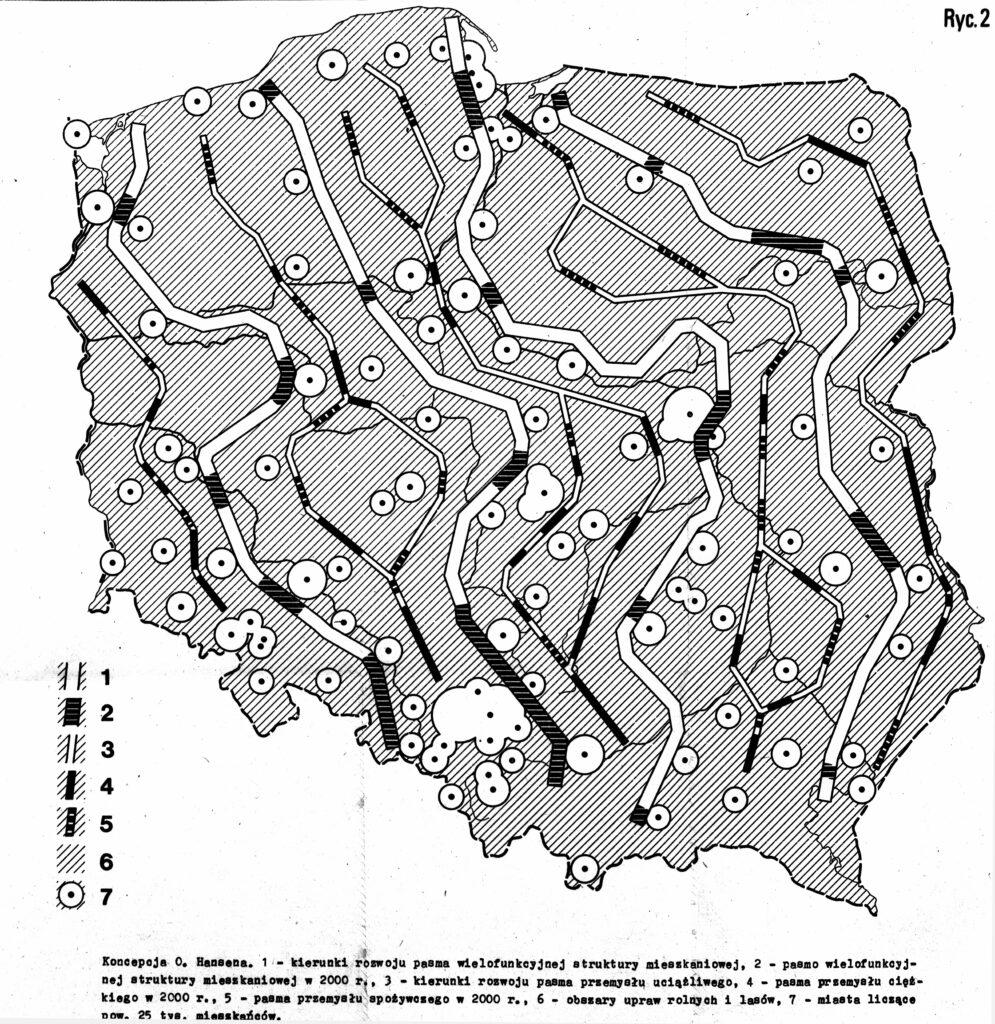

Eines der größten Projekte, bei denen Oskar und Zofia Hansen die Idee der offenen Form umsetzen wollten, war das sogenannte Lineare kontinuierliche System, das auf Polnisch mit LSC abgekürzt wird. Es ging dabei nicht um den Entwurf eines einzelnen Hauses, sondern um ein städtebauliches Projekt, das sich über ganz Polen erstrecken sollte. Das LSC sollte mit der üblichen Form der zentral angeordneten Stadt zugunsten von Städten, die sich linear entwickeln, brechen. Die Gebäude sollten in vier Streifen von Norden nach Süden verlaufen. Dazwischen sollte es landwirtschaftliche, industrielle und Grünzonen geben. So sollten alle Bewohner*innen auf einen Wald oder einen See blicken und zugleich in weniger als einer halben Stunde ihren Arbeitsplatz erreichen können.

Es war eine Idee, die sich als ebenso originell und utopisch wie unrealisierbar herausstellte. Dennoch gelang es den Hansens, zumindest einen Teil des LSC umzusetzen. 1963 begannen sie mit der Arbeit an der Siedlung Przyczółek Grochowski, in der sie ihre Vorstellungen anwendeten. Sie entwarfen 23 Häuserblöcke, die durch Laubengänge miteinander verbunden waren. So entstand ein monumentales, 1,5 km langes Gebäude. Die Laubengänge sollten als Treffpunkte für die Nachbarn, bequeme Wege von einem Teil der Siedlung zum anderen oder für die Lieferung von Einkäufen in die Wohnungen dienen. Oskar Hansen nannte sie „soziale Raumzeiten“. Doch wie zuvor in Lublin fand auch hier die umgesetzte Idee keine öffentliche Akzeptanz.

Die Laubengänge erwiesen sich als der größte Nachteil der Siedlung. Die Bewohner*innen klagten über ständigen Lärm, Vorbeigehende, die in die Fenster anderer Leute sahen, Kälte und häufige Einbrüche (vom Laubengang aus konnte man leicht durch das Küchenfenster in die Wohnung gelangen). Und statt die Kommunikation zu fördern, bildeten sie ein Labyrinth, in dem man sich nur schwer zurechtfand. Auch hier gelang es den Hansens nicht, die Anforderungen der Bewohner*innen zu erfüllen, die sich auch über andere Eigenschaften der Gebäude beschwerten. Jahre später gab Zofia Hansen zu, dass sie und ihr Mann bei der Vorbereitung der Siedlung Fehler gemacht hatten. In einem Gespräch mit Filip Springer, der die Biografie der Hansens verfasste, sagte sie: „Wie vielen Menschen haben wir dort das Leben schwergemacht, eine Katastrophe!“[2] Es muss aber nochmals erwähnt werden, dass die Realität der Architektur in der Volksrepublik Polen enorm zur negativen Wahrnehmung der Siedlung beitrug. Die Bauunternehmer veränderten die Pläne der Hansens ohne deren Wissen. Anstatt die Laubengänge mit einigem Abstand zu den Gebäuden zu errichten, fixierten sie sie an den Fassaden. Sie machten die Decken niedriger und bauten keine schalldämmenden Oberflächen ein. Auch das Farbsystem, das die Orientierung in der Siedlung erleichtern sollte, wurde nicht umgesetzt.

[2] Ebd., S. 9.

Die Realisierung der offenen Form ist den Hansens anscheinend nicht gelungen. Sie schufen interessante neue Projekte, machten deren Nutzer*innen aber nicht glücklich. Die Frage ist, ob das wirklich der Fehler der beiden war. Zofia und Oskar Hansen mussten in schwierigen Zeiten arbeiten, um neue Ideen zu entwickeln. Sowohl finanzielle als auch soziale Probleme, die das kommunistische System verursachte, erschwerten ebenfalls die Umsetzung von avantgardistischen Lösungen im großen Maßstab. Den Hansens war aber klar, dass es die Aufgabe des Architekten und der Architektin ist, die Gesellschaft zu gestalten, statt sich von ihrer negativen Denkweise beeinflussen zu lassen.[3] Heute wissen immer mehr Bewohner*innen von Rakowiec, Słowacki oder Przyczółek Grochowski die Umgebung, in der sie leben, zu schätzen. Manche erklären stolz, dass sie „bei den Hansens wohnen“. Vielleicht ist die offene Form am Ende doch kein vollständiger Fehlschlag.

[3] Oskar Hansen: „Die Menschen kamen mit Brillen in den Przyczółek und bekamen etwas anderes, als sie erwartet hatten. Sie wurden in die Irre geführt, und ihre Träume wurde unglücklicherweise nicht wahr. Heißt das aber, dass ein Architekt nicht etwas Besseres vorschlagen sollte als das, woran die Menschen gewöhnt sind? Das ist die grundlegende Frage. Das ist eine vorwiegend moralische Frage.“ Oskar Hansen. „Na zakończenie. O ,humanizacji’, a w zasadzie o przywróceniu przestrzeni Przyczółka Grochowskiego“, in: Jola Gola (Hg.), Oskar Hansen, Ku Formie Otwartej, Warschau: Revolver, 2005, S. 101.

Weronika Stasińska (*1997) studiert Kunstgeschichte an der Jagiellonen-Universität in Krakau, wo sie 2023 ihren Masterabschluss machen wird. Bei ihrer Forschung konzentriert sie sich auf die Materialität der Architektur der Moderne, besonders auf Oberflächen aus Sichtbeton und verputzte Flächen. 2022 war sie Praktikantin in der Akademie der Stiftung Bauhaus Dessau.