Die Zukunft aus der Vergangenheit gestalten – Ausbildungskonzepte rund um das Handwerk in der Weimarer Republik

Die Geschichte der künstlerischen Ausbildung ist seit mindestens dem 19. Jahrhundert eine Geschichte ständiger Krisen und Reformen. Die Möglichkeiten einer Ausbildung außerhalb der traditionellen Kunstakademie erweiterten sich insbesondere durch Kunstgewerbeschulen, die im Laufe der Zeit unterschiedliche Bezeichnungen und Namen erhalten sollten. Von ihnen wurde erwartet, dass sie sowohl Kunst und Leben wieder enger miteinander verbanden (auch ein typischer Jugendstilgedanke) als auch eine Verbindung zur Industrie herstellen würden, um deren Produkte (und hier waren vor allem Haushaltsgegenstände gemeint) attraktiver zu gestalten.

Von 1900 bis 1930 erreichten die Initiativen zur Reform der Kunstschulen in ganz Europa einen Höhepunkt, wobei das Bauhaus das prominenteste Beispiel war – aber bei Weitem nicht das einzige.[1] Der im Zuge dieser Entwicklungen in der Forschung etablierte Begriff „Kunstschulreform“ bezieht sich damit auf die Reformbemühungen im Bereich der (höheren) künstlerischen Ausbildung vom Ende des 19. Jahrhunderts bis in die 1920er-Jahre.[2] Er bezeichnet eine Reihe von Entwicklungen in der künstlerischen Ausbildung, die auch in der Weimarer Republik präsent waren. Dabei handelte es sich insgesamt um ein internationales Phänomen, das in verschiedenen Ausprägungen weltweit existierte.[3]

Diese Kunstgewerbe- und Kunsthandwerksschulen waren ein zentraler Ort für den Austausch und die Erprobung künstlerischer Ideen. Hier fanden Diskussionen darüber statt, wie die nächste Generation für noch unklare Aufgaben in der Zukunft ausgebildet werden sollte. Es handelte sich zudem um ein reges Netzwerk, dessen Protagonist*innen sich in ständigem Austausch befanden und in dem sowohl künstlerische als auch programmatische Ideen rege zirkulierten.

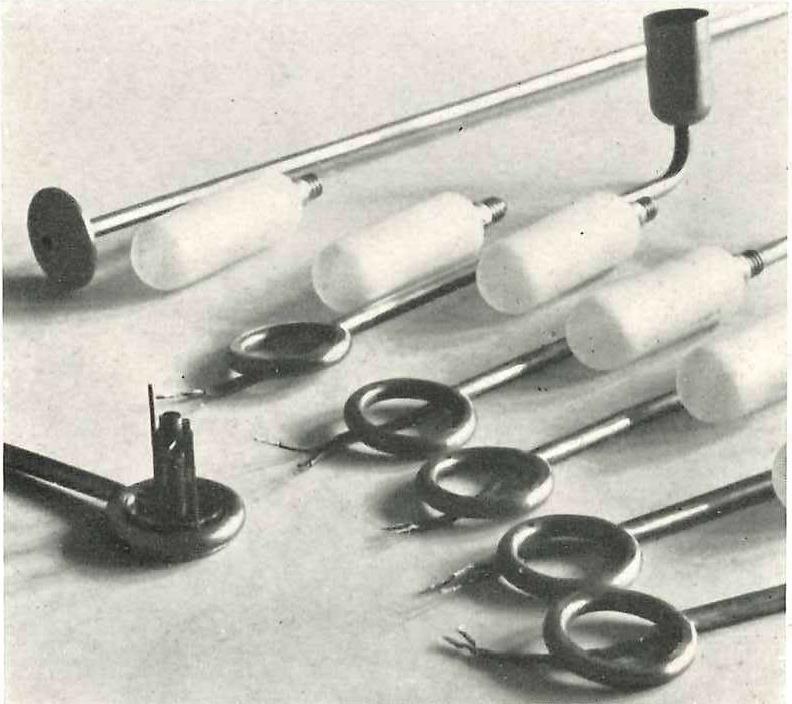

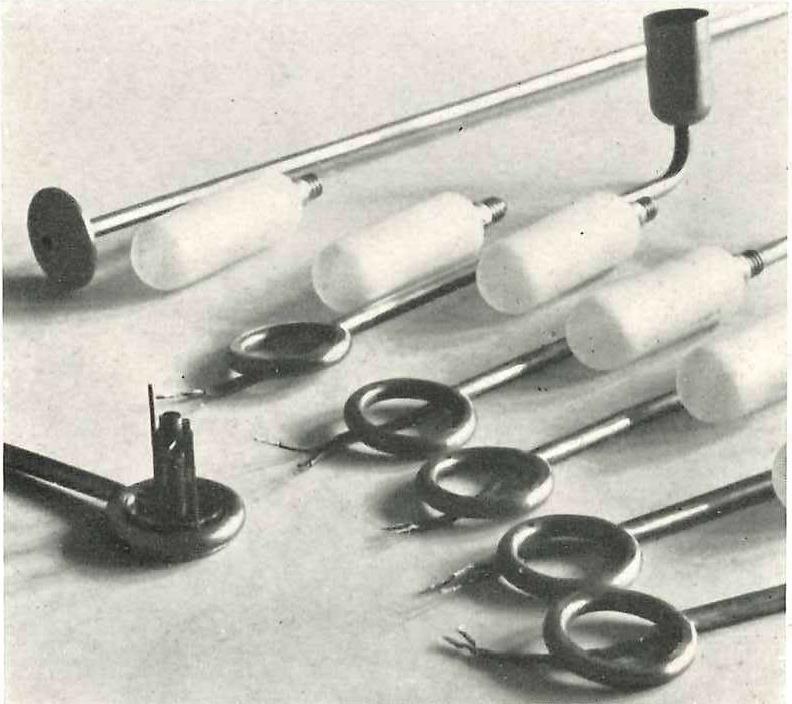

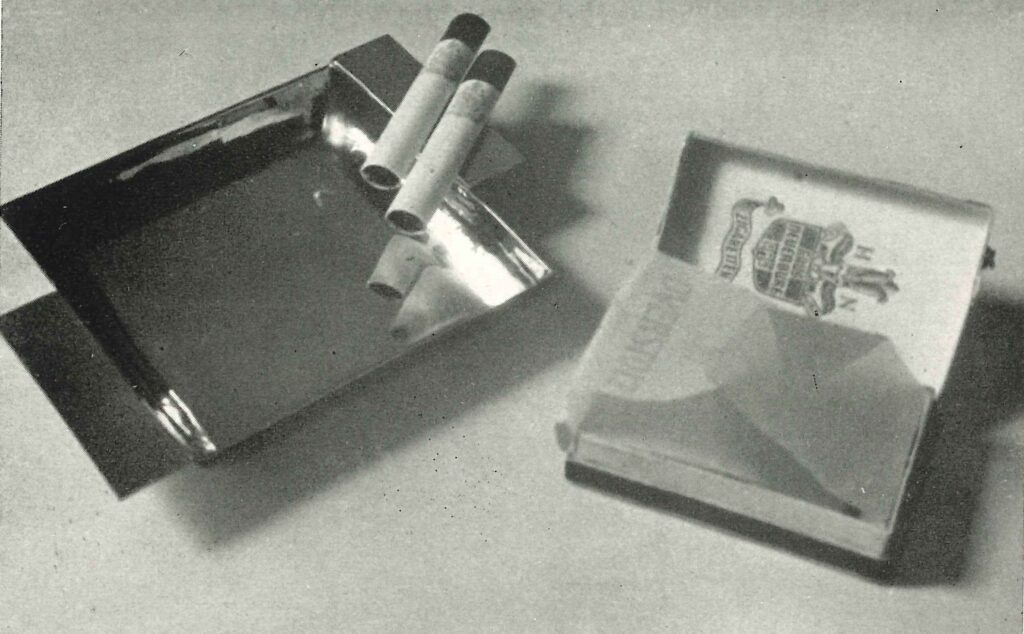

Auch in der Weimarer Republik war eine grundlegende praktische Ausbildung noch ein wichtiger Anspruch dieser Schulen. Das Handwerk gewann an Bedeutung, da es als Grundlage aller künstlerischen Praxis angesehen wurde. Das bedeutete oft die Forderung nach einer Lehre in einer Werkstatt, meist in den Bereichen Textil, Metall, Tischlern, Töpfern, Wandmalerei, Druck oder Glas. Es bedeutete auch die Beteiligung der Studierenden an Schulkooperationen mit Industrieunternehmen und privaten oder öffentlichen Aufträgen.

Weitere Forderungen und Ideen der Kunstschulreform waren die Gleichstellung von bildender und angewandter Kunst, Architektur als verbindende Disziplin und die Einrichtung von Vorbereitungskursen oder sogenannten Vorkursen, die das künstlerische Element in der Ausbildung stärkten. Unter den Reformschulen sticht das Bauhaus als bekanntestes Beispiel hervor, obwohl andere Schulen ganz ähnliche Programme hatten. In Weimar, Berlin, Karlsruhe und Frankfurt am Main fusionierten Kunstakademien mit Kunstgewerbeschulen. Andere Schulen für angewandte Kunst richteten Kurse in bildender Kunst wie Malerei und Bildhauerei ein, die zuvor eine akademische Tradition hatten.

Frühe Beispiele für eine handwerkliche Orientierung sind die Lehr- und Versuchswerkstätten in Stuttgart unter Bernhard Pankow oder auch die umfassende Einrichtung von Werkstätten in Preußen nach dem von Hermann Muthesius entworfenen Lehrwerkstättenerlass aus dem Jahr 1904. Praxisorientierung und Materialgerechtigkeit waren seit Ende des 19. Jahrhunderts beliebte Stichworte, und sie blieben in den reformierten Schulen der 1920er-Jahre wichtig.

Während die Ausbildung in einer Werkstatt im Kaiserreich noch plausibel erscheint, wird der Ansatz im Rückblick jedoch mit fortschreitender Zeit immer fragwürdiger und erscheint aus heutiger Sicht eigentlich als ein Antagonismus. Reformierte Kunstschulen in den 1920er-Jahren griffen trotz Fortschrittsorientierung und Innovationsstreben gerade in den Anfangsjahren der Weimarer Republik auf Mittel zurück, die aus heutiger Sicht wenig zeitgemäß für die wirtschaftlichen Umstände nach dem Ersten Weltkrieg erscheinen.

Obwohl sie unbedingt vermeiden wollten, als konservativ oder gar rückschrittlich wahrgenommen zu werden, sahen sie Anfang der 1920er-Jahre trotz der immer umfassenderen Massenproduktion eine handwerkliche Ausbildung als grundlegend an. Auch die Auswahl der Werkstätten, Fächer und der damit verbundenen Materialien erinnert noch sehr an Kunstgewerbeschulen des 19. Jahrhunderts und war in den meisten Schulen sehr ähnlich: Tischlern, Metallbearbeitung, Töpfern, textile Techniken, Buchdruck, Buchbinden, Wandmalerei, Emaille, Glasmalerei und später Reklame und Fotografie.

Eine Fokussierung auf das Kunsthandwerk (und eigentlich nicht das Handwerk im Allgemeinen) entstand jedoch nicht zufällig. Innerhalb der Handwerksberufe gab es eine Hierarchie. Die unterste Ebene bildeten die Bauberufe wie Maurer, Klempner oder Stuckateure, die keine kreativen Tätigkeiten, sondern eine abhängige Beschäftigung ausübten. Weniger Ansehen genossen auch die sogenannten weiblichen handwerklichen Beschäftigungen wie Schneidern oder Sticken. Kunsthandwerkliche Tätigkeiten, die das kreative und selbstständige Experimentieren mit Materialien und Techniken umfassten, bei denen die Ästhetik im Vordergrund stand, waren am angesehensten.

Die Kunst- und Gestaltungsschulen wählten also handwerkliche Fächer, die auf der höheren Hierarchieebene angesiedelt waren und damit der künstlerischen Tätigkeit näherstanden. Das Handwerk sollte durch die Betonung des kreativen Aspekts im Entwurf seine konservative Konnotation abschwächen, die es seit der Industrialisierung hatte.[4]

So verknüpften die Schulreformer ihre Vorstellung von handwerklicher Grundlage mit der Kunst und später mit der Technik, um sich aufseiten des Fortschritts zu verorten. Aus diesem Grund wählten sie kunsthandwerkliche Werkstätten, die eng mit der Entwurfstätigkeit verbunden waren. Obwohl Architektur eine wichtige Rolle spielte, verlangten sie eben nicht, dass künftige Architekten auch mauern lernten. Doch die Bereiche der Innenarchitektur und der Gebrauchsobjekte wurden mit handwerklichem Können verknüpft.

Die Rolle der Werkstätten differierte im zeitlichen Verlauf der Weimarer Republik: In den Anfangsjahren ab 1919 wurde ihnen große Bedeutung zugesprochen. Ein Handwerk zu erlernen, sollte den Künstler*innen eine Lebensgrundlage verschaffen. Viele Schulen richteten Werkstätten ein, die am Bauhaus, an der Burg Giebichenstein und teilweise an den Kölner Werkschulen auch mithilfe der Produktion zur eigenen Finanzierung betragen sollten. Ab 1923 ließ diese Bedeutung in vielen Fällen nach, da sich der Schwerpunkt von den Werkstätten auf den Entwurf verlagerte. Die handwerkliche Grundlage blieb wichtig, doch verband sie sich mit dem Wunsch nach der verstärkten Einbindung aktueller technischer Entwicklungen.

Die Idee von Produktionswerkstätten kam auf, mit durchwachsenem Erfolg in der Umsetzung. Die Diskussion über Lehr- oder Produktionswerkstätten führte zu Konflikten: Zu viele repetitive Aufgaben für die Studierenden im Rahmen einer Produktion seien weder für die Lehre noch für den Gewinn förderlich. Zudem beschwerten sich Handwerksbetriebe angesichts der staatlich subventionierten Konkurrenz. Außerdem führte Praxiserfahrung allein nicht unbedingt zu guter Formgestaltung.

Nur allmählich ergaben sich Veränderungen in der Werkstättenstruktur, lediglich durch Direktorenwechsel kam es zu größeren Verschiebungen. Neue Fächer wie Werbegrafik oder Fotografie entstanden. Gegen Ende der 1920er-Jahre ließ die Begeisterung für das Konzept an vielen Schulen nach (die Burg Giebichenstein bildete hier eine Ausnahme). Die Ausbildungsinstitutionen entwickelten einen realistischeren Blick darauf, was Werkstätten leisten können.

Die Trennung von Entwurf und Ausführung, ein grundlegendes Merkmal des Industriedesigns, wurde im Laufe dieser Entwicklung als wirkungsvollere Maßnahme in der Lehre und im Hinblick auf die Gestaltung von maschinell hergestellten Produkten gesehen. An den Vereinigten Staatsschulen in Berlin und den Kölner Werkschulen bestand diese Trennung in Form von Werkstätten für die Ausführung und parallelen Fachklassen für den Entwurf von Beginn der 1920er-Jahre an. An der Burg Giebichenstein wurden Entwurf und Ausführung gemeinsam in der Werkstatt unterrichtet. Am Bauhaus vollzog sich eine Entwicklung vom Unterricht in den Werkstätten hin zur Trennung von Entwurf und Ausführung, wobei die Werkstätten allmählich an Bedeutung verloren.

Somit wird in der Betrachtung des zeitlichen Verlaufes klar: Die Vorstellung von Handwerk und der Bedeutung von Werkstätten an den Reformschulen war idealisiert. Die Kunstschulreform behandelte das Handwerk als Idee, und zwar aus der Perspektive der Künstler und nicht der Praktiker.

Die Unterscheidung zwischen Entwurf und Ausführung, die typisch für das Industriedesign ist, hatte seit den Kunstgewerbeschulen des 19. Jahrhunderts keinen guten Ruf mehr. Sie wurde mit dem in den 1920er-Jahren abgewerteten Historismus verbunden und damit mit einer Gestaltung, die Ornament, Form und Funktion in einer Weise miteinander verband, die später abgelehnt wurde – beispielhaft ist hier eine Gestaltung mit oft überbordenden, historistischen und aufgesetzten Ornamenten, welche die Eigenschaften des Materials oft nicht berücksichtigte.

Also machten die Schulen ab 1919 zunächst einen Schritt zurück: zum Handwerk, dem sie die Kunst hinzufügten. So wollten sie auf der einen Seite einen Neuanfang, waren aber auf der anderen Seite doch verhaftet im vorindustriellen Zeitalter. Werkstätten blieben Symbole für diesen Neuanfang und dienten vor allem pädagogischen Zwecken. Es musste erst erprobt werden, welche Fähigkeiten für neue Berufsfelder ausgebildet werden mussten. Die Schulen gingen zu den Grundlagen zurück, nur um zu der Erkenntnis zu gelangen, dass Werkstätten allein nicht genug waren, um industrielle Güter wesentlich zu verbessern.

ist Kunsthistorikerin und Wissenschaftsmanagerin. Von 2016 bis 2022 war sie Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich Theorie/Kunst- und Designgeschichte an der Hochschule Hannover. Nach ihrem Masterabschluss in Kunstgeschichte 2012 in Dresden absolvierte sie ein Volontariat am Berliner Bröhan Museum und war dort anschließend Projektmitarbeiterin. Sie promovierte in Erfurt zum Thema Das Bauhaus im Kontext. Kunst- und Gestaltungsschulen der Weimarer Republik im Vergleich bei Professor Patrick Rössler.