Editorial: Maschinen als Pädagogen

In einem Brief vom 8. Juni 1938 an Walter Gropius blickt László Moholy-Nagy selbstkritisch zurück:

“Ich bin (…) überzeugt, dass wir und ganz besonders ich selbst zwischen 1920 und 1930 die technisch-wissenschaftliche Seite der Erziehung überschätzt haben und dass die gegenseitige Durchdringung der drei Disziplinen Kunst, Wissenschaft, Technik mehr beobachtet werden muss.”[1]

Dabei war er rund 15 Jahre zuvor als Künstler und Pädagoge technikbegeistert und euphorisch am Bauhaus angetreten, fest an das Potenzial der Kunst als Mittel zur gesellschaftlichen Umgestaltung glaubend, das Hand in Hand mit der Technik zum Wohle der Menschheit arbeitet. In seiner Lehre sowie in seiner künstlerischen Praxis experimentierte Moholy mit verschiedenen Medien, bewegte sich fließend zwischen der bildenden und der angewandten Kunst und verfolgte das Ziel, die Wechselbeziehung zwischen Leben, Kunst und Technologie zu beleuchten.

Moholy hatte diese Praxis während seiner Zeit am historischen Bauhaus auch umfassend publizistisch aufbereitet.[2] Damit etablierte er seine herausgehobene Stellung in der Rezeptionsgeschichte der Schule – sein Schaffen geriet zum Inbegriff einer vermeintlich alle Bereiche umfassenden Technologieaffinität am Bauhaus, die spätestens mit dem Umzug der Schule von Weimar nach Dessau 1925/26 einen programmatischen Charakter annahm. Maschinen, so der Tenor in der Geschichtsschreibung zum Bauhaus, seien an der Schule als Vorboten einer auf allgemeiner Gleichheit und umfassender Automatisierung beruhenden, sozialistischen Utopie enthusiastisch gefeiert worden.[3]

Dieses insbesondere von Moholy selbst propagierte Narrativ verdeckt indes die Vielfalt an pädagogischen und gestalterischen Ansätzen, die am Bauhaus praktiziert wurden.[4] Zudem war die Hinwendung zur technisierten Alltagswelt der Moderne, wie Moholy sie forderte, in erster Linie auf die bloße Anwendung neuer technologischer Verfahren hin ausgerichtet. Damit blieb sie trotz des weit verbreiteten Gebrauchs mechanistischer und technizistischer Metaphorik und einigen formalen Innovationen einer technologiedeterministischen Haltung verhaftet – und so hinter den eigenen quasi-revolutionären Ansprüchen zurück.[5]

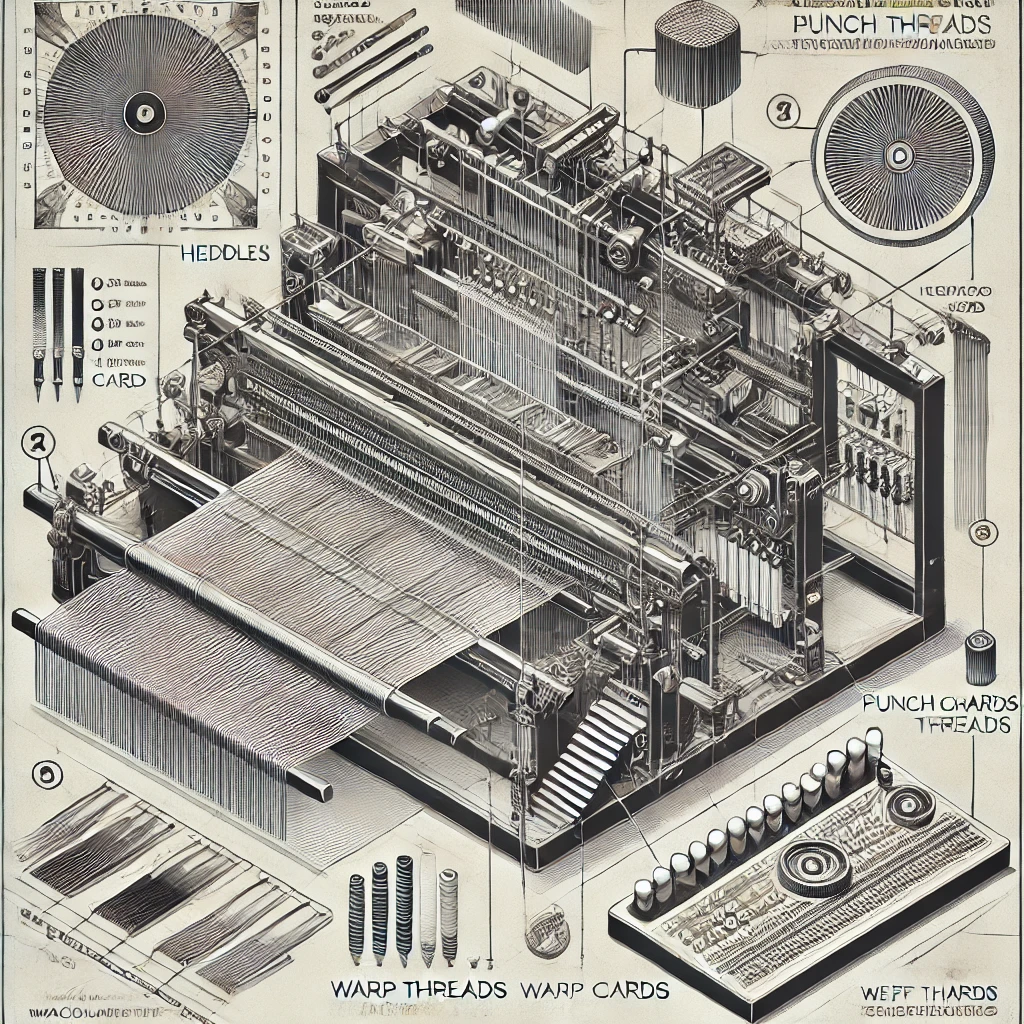

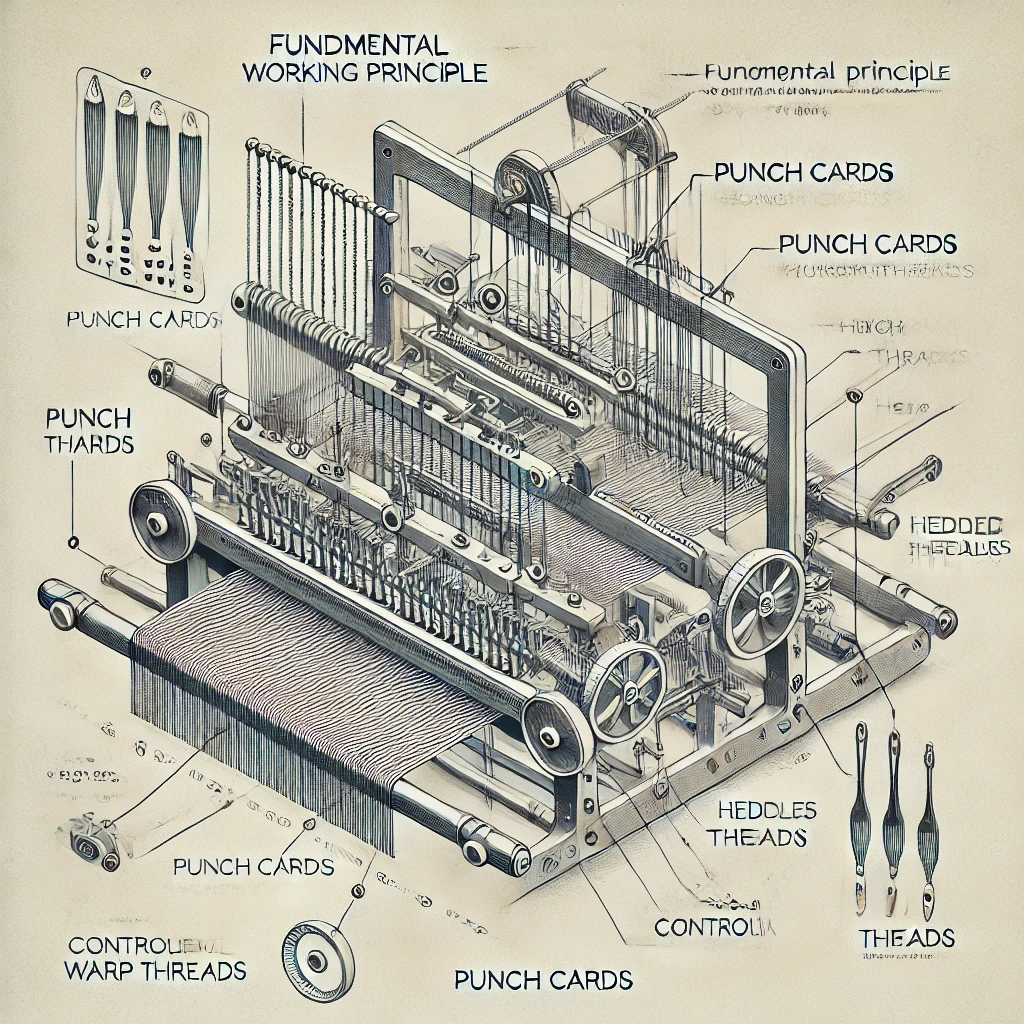

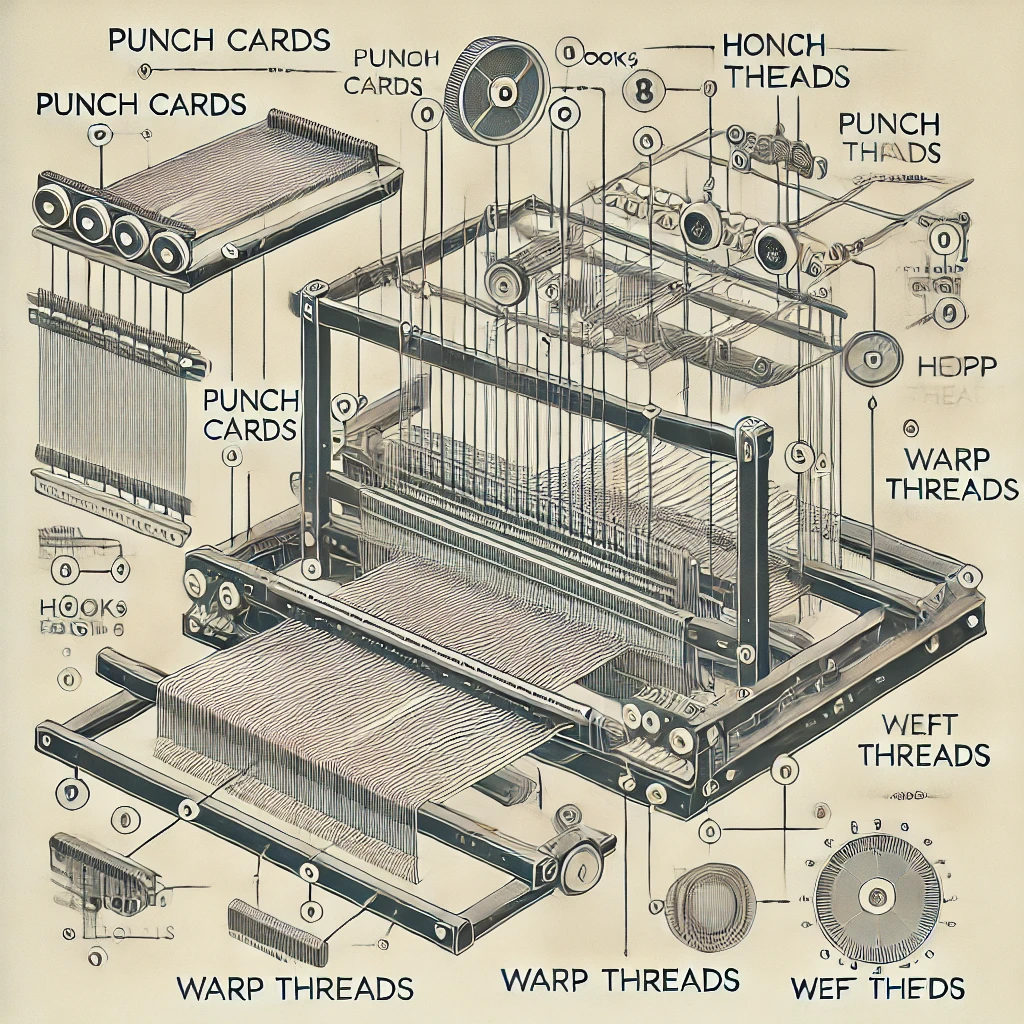

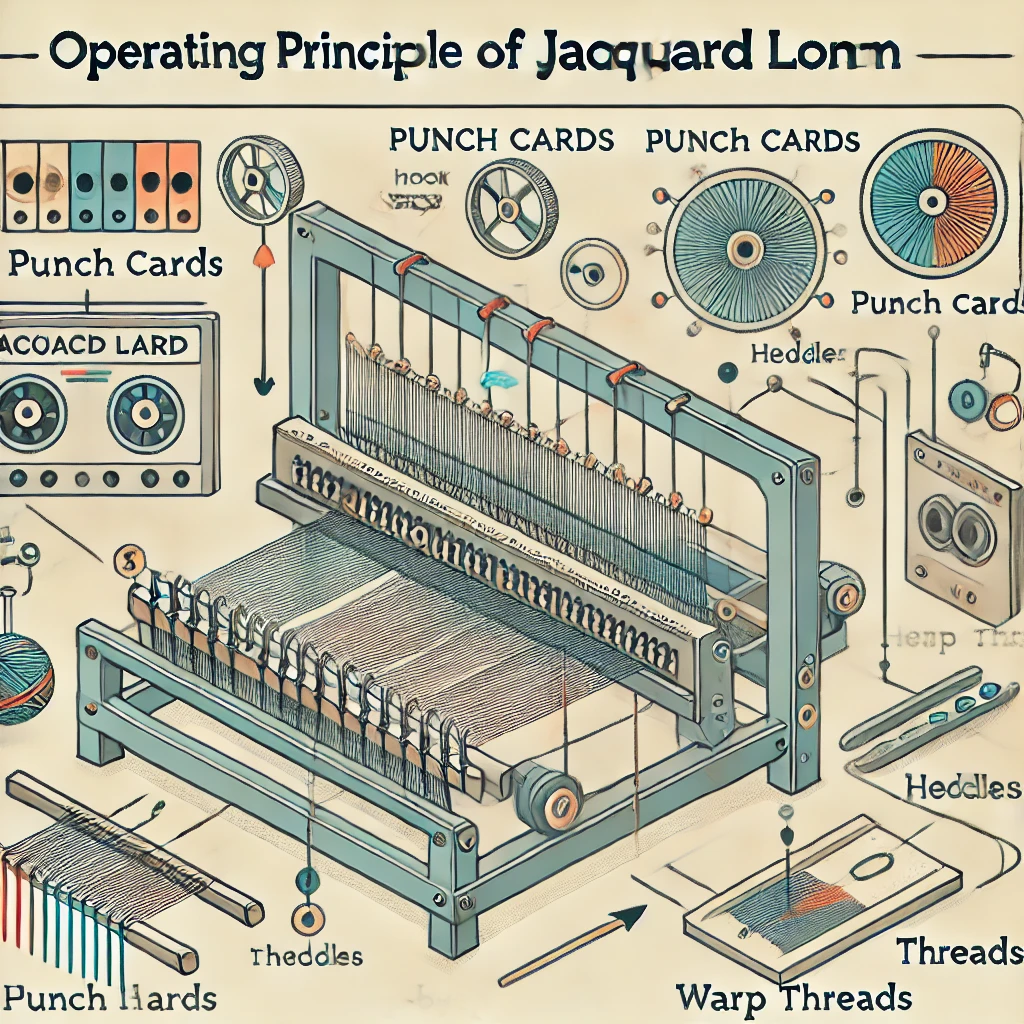

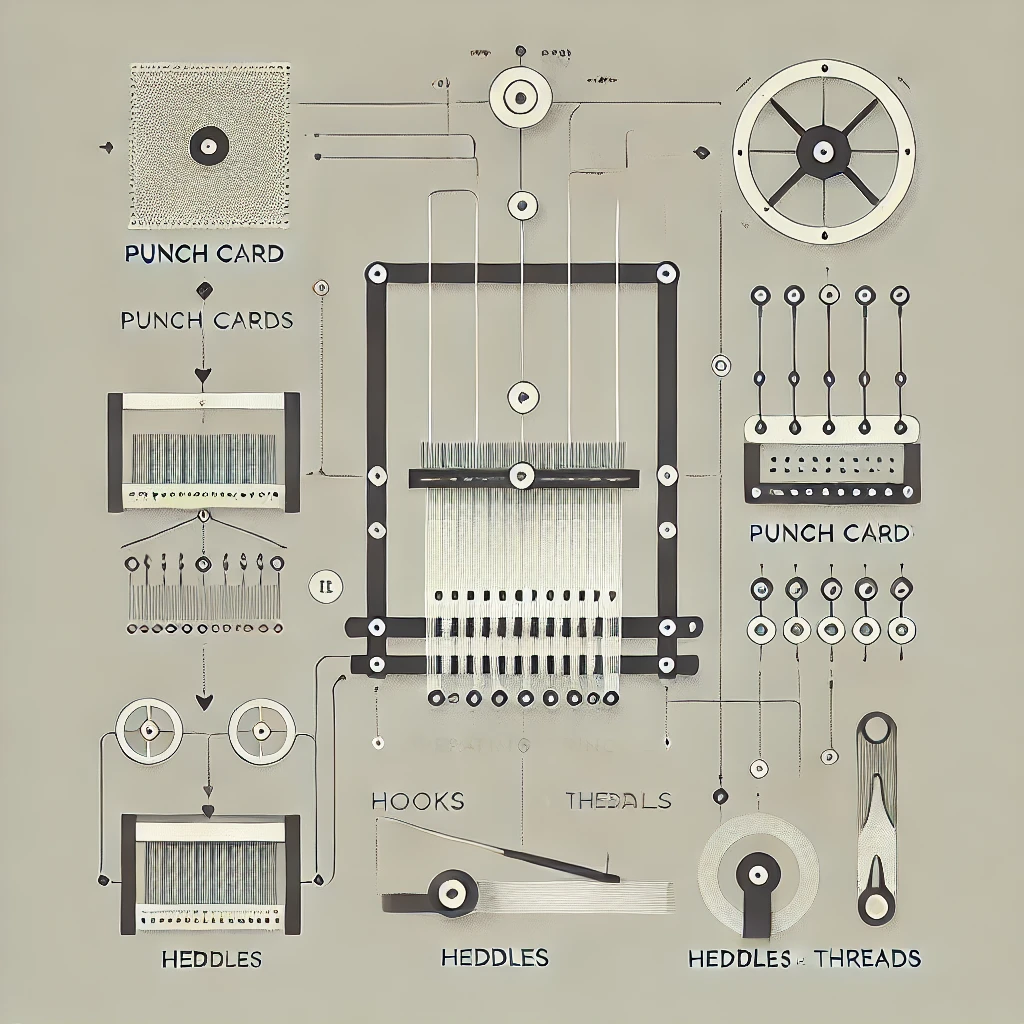

Eine noch aus heutiger Sicht relevant erscheinende Form algorithmischer Arbeitsweisen im Zusammenwirken von Mensch und Maschine fand sich ausgerechnet in einer Werkstatt, die als Ort feminisierten Kunsthandwerks lange aus einer technologieorientierten Betrachtung des historischen Bauhauses ausgeklammert worden war: in der Weberei mit ihren mithilfe von Lochkarten programmierbaren Jacquard-Webstühlen.[6] Die auf diesen Maschinen geschaffenen Werke, wie Gunta Stölzls Wandbehang Fünf Chöre von 1928, sowie die von Lena Meyer-Bergner angefertigten technischen Zeichnungen zur Funktionsweise der Webstühle zeugen von der technischen Expertise, die dem Betrieb der Maschinen in der Weberei zugrunde lag. Hier wird auch der enge Zusammenhang zwischen der Produktion von Alltagsgegenständen und der Produktion von Wissen deutlich: Maschinenlernen wird zu einem Akt von Ko-Kreation.[7]

In seinem letzten, 1947 posthum veröffentlichten Buch Sehen in Bewegung blickt Moholy eher resigniert auf das Zusammenspiel von Technik, Wissen und Fortschritt:

“Die industrielle Revolution hat uns neue Dimensionen erschlossen – Dimensionen einer neuen Wissenschaft und einer neuen Technologie, die sich nutzen lassen, die wir nutzen könnten, um alles mit allem in Beziehung zu setzen. Ohne Rückhalt hat sich der heutige Mensch in das Erleben dieser neuen Beziehungen gestürzt. Doch gesättigt mit alten Ideologien hat er sich der neuen Dimension mit überholten Gewohnheiten genähert und es nicht geschafft, seine neu gewonnene Erfahrung in eine Sprache der Gefühle und in kulturelle Realität zu überführen. Die Folge davon waren und sind Elend und Zwist, Grausamkeit und quälende Angst, Arbeitslosigkeit und Krieg.”[8]

Nichtsdestotrotz entlässt Moholy seine Leser*innen in Sehen in Bewegung nicht desillusioniert. Im Gegenteil, er bietet in seinem letzten Werk Analyseinstrumente und neue Ansätze für Gestaltung und Bildung und richtet dabei den Blick auf die Kernfragen: Wie kann Leben gestaltet werden? Welche Potenziale liegen in der Gestaltung, der Rolle des Gestalters, insbesondere aber auch der Ausbildung von zukünftigen Gestalter*innen? Zugleich lässt er sich nicht mehr unvoreingenommen vom großen Versprechen der Technologie blenden.

Im Fokus der vierten Ausgabe von Schools of Departure steht das Thema Technologie in der Gestaltungsbildung jenseits des Bauhauses. In einer groß angelegten Kybernetisierungswelle scheint in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Hochschulen und Forschungseinrichtungen der Glaube an den Dreiklang aus Wissen, Technik und Fortschritt noch einmal ungebrochen in Erscheinung zu treten. So spiegelt sich die Beziehung zwischen Designausbildung und Technologie im 20. und 21. Jahrhundert in den unterschiedlichen Vorstellungen wider, die Designer*innen und Architekt*innen über Maschinen entwickelt haben – und wie sie sich selbst in Bezug auf sie positionieren.

Der Wunsch, Architektur und Design als Disziplinen zu praktizieren, zu lehren und zu studieren, die ihre Inhalte und Methoden den sogenannten harten Wissenschaften entnehmen, ist ein wiederkehrendes Merkmal pädagogischer Reformbestrebungen dieser Zeit. Während diese Tendenz am deutlichsten in der Verflechtung der Nachkriegsmoderne mit Managementtheorien und dem militärisch-industriellen Komplex zum Ausdruck kommt, gibt es eine starke technizistische Unterströmung in vielen Projekten, die darauf abzielen, die Designausbildung sowohl vor als auch nach dieser Zeit zu erneuern. Doch wie wird die Wechselbeziehung zwischen Design und Technologie in diesen Prozessen tatsächlich verhandelt?

Angesichts der jüngeren Entwicklungen im Bereich der sogenannten künstlichen Intelligenz erscheint diese Frage in einem neuen, grelleren Licht. Generative Verfahren in Text- und Bildproduktion wie ChatGPT, DALL-E und deren Konkurrenzanwendungen scheinen die vor 100 Jahren noch utopisch scheinende umfassende Automatisierung und die damit einhergehende, zumindest partielle Obsoleszenz bestimmter menschlicher Arbeiten in greifbare Nähe zu rücken.

Bemerkenswert ist, wie sich mit der allgemeinen Verfügbarkeit dieser Technologien die utopischen Projektionen der Moderne in ihr Gegenteil verkehren – wobei die finstersten dystopischen Prognosen zur sozialen Funktion von KI-Anwendungen ausgerechnet von Vertreter*innen der Technologiebranche selbst stammen. Maschinenlernen, so scheint es, ist aufgrund des hier vollzogenen Paradigmenwechsels von der Programmierung zum Training weniger ein informationstechnisches denn ein pädagogisches Projekt, bei dem es nicht mehr in erster Linie darum geht, das emanzipatorische Potenzial neuer Technologien freizusetzen, sondern darum, das Szenario einer Unterwerfung der Menschen durch die Maschinen abzuwenden oder zumindest abzumildern.[9] In Anbetracht dieser mit den neuen Paradigmen des Maschinenlernens verbundenen Absolutheitsansprüche erscheint es geboten, das Verhältnis von Wissensproduktion und Maschinen anhand ausgewählter Fallbeispiele historisch zu kontextualisieren.

Ausgabe 4 von Schools of Departure versammelt Studien und Überlegungen dazu, wie sich diese Dynamik in Design- und Architekturschulen seit den 1920er-Jahren entfaltet hat, und wirft ein Licht auf die Herausforderungen, vor denen wir heute stehen. In den letzten 150 Jahren hat sich unsere soziale Umwelt innerhalb einer rasanten technischen Vernetzung in eine Datenwelt und eine datenbasierte Gesellschaft mit neuen ästhetischen, räumlichen, politischen und sozialen Kulturformen transformiert. So leben wir heute in einer dichten Infosphäre, in der alles codiert, maschinenlesbar und kontrollierbar geworden ist. Diese Entwicklung nimmt zwangsläufig Einfluss auf die Bildung und Ausbildung der nachfolgenden Generationen. Insbesondere für die neuen Gestalter*innen im Bereich von Architektur und Design stellt sich hier immer wieder die Frage: Erlernen sie die richtigen Grundlagen und Werkzeuge? Inwieweit müssen sich das Studium, die Curricula hierfür verändern?

Technischen Fortschritt, wissenschaftliche Erfolge und künstlerische Experimente ihrer Zeit zu nutzen und damit den vermeintlichen Gegensatz zwischen Wissenschaft und Kreativität aufzuheben, dieses Anliegen verfolgten von 1920 bis 1930 die Höheren Künstlerisch-Technischen Werkstätten in Moskau, bekannt auch als WChUTEMAS. Anna Bokov porträtiert die Architekturschule am Beispiel des von Nikolay Ladowsky eingerichteten psychotechnischen Laboratoriums der Architektur: Mit selbst gebauten Messinstrumenten und einer systematischen Methodik, die den konzeptuellen Apparat der experimentellen Psychologie, theoretischen Physik und Mathematik als „objektive“ Designmethoden nutzte, sollten Kunst und Architektur als modernistische Disziplinen weiterentwickelt werden. In algorithmischen Berechnungen und Proto-Maschinenlernprozessen dieses Laboratoriums sieht Bokov das Aufkommen der Computertechnologien vorweggenommen und zugleich eine „kreative Grundlage für Architektur als Wissenschaft“ geschaffen.

Diesem Schlaglicht auf die technologischen Experimente in Zeitgenossenschaft zum historischen Bauhaus folgt eine Reihe von Beiträgen, die den Fokus auf die Indienstnahme medien- und bautechnologischer Innovationen für Reformbestrebungen im Bereich der Ausbildung von Architekt*innen und Gestalter*innen nach dem Zweiten Weltkrieg richten.

Georg Vrachliotis zeichnet am Beispiel von Bildungsdiskursen und Baupraktiken in den USA, Deutschland und der Schweiz die in Reaktion auf den Sputnikschock entwickelten kybernetischen Visionen automatisierter Lehr- und Lernprozesse der 1960er- und 70er-Jahre sowie deren Nachwirkungen bis in unsere Gegenwart nach. Vrachliotis argumentiert, dass die systemtheoretisch inspirierte Zerlegung komplexer pädagogischer Prozesse in modulare Lernquanten auch in den Entwürfen des Schweizer Architekten Fritz Haller für Schul- und Hochschulbauten ihren Niederschlag findet. Das genuin emanzipatorische Potenzial technologiegestützter, adaptiver Lernprozesse von dessen Vereinnahmung durch die militärisch-industrielle Zwecklogik zu befreien – darin sieht Georg Vrachliotis die Aufgabe heutiger Wissenskurator*innen.

John Blakinger zeigt in seinem Beitrag zum Wirken des Designtheoretikers Gyorgy Kepes[10] am Massachusetts Institute of Technology (MIT) die Grenzen dieses emanzipatorischen Unterfangens auf. Nachdem er die Grundlagen bereits im Rahmen seiner Lehrtätigkeit am New Bauhaus in Chicago entwickelt hatte, verschrieb sich Kepes als Dozent am MIT ganz der Synthese verschiedenster wissenschaftlicher Disziplinen zum neuen Feld des „visuellen Gestaltens“ (visual design). In einer Reihe populärer Publikationen und Ausstellungen unternimmt Kepes den Versuch, das Zusammenspiel von Kunst und Wissenschaft bei der Interpretation der Alltagswelt anhand visueller Analogien zwischen Bildmaterialien aus beiden Bereichen zu illustrieren. Zwar gelingt es Kepes 1967, diesen interdisziplinären Ansatz mit dem neu gegründeten Center for Advanced Visual Studies dauerhaft zu institutionalisieren, doch findet die dort propagierte Technologiebegeisterung dies- und jenseits des Universitätscampus angesichts der Verstrickung US-amerikanischer Forschungseinrichtungen in den Vietnamkrieg keinen Anklang mehr.

Den Campus als Experimentierbaustelle untersucht Ezgi İşbilen am Beispiel der Middle East Technical University (METU, Technische Universität des Nahen Ostens) in Ankara. Die 1956 unter Federführung von US-Behörden in Zusammenarbeit mit türkischen Akteur*innen als Hochschule für Architektur und Gemeindeplanung gegründete Universität verortet sie als „ein Produkt der Neuorganisation der Welt nach dem Zweiten Weltkrieg“ mit einer Akademie als „den Ort der neuen politischen und industriellen Ordnung im Nahen Osten“. Sie skizziert, wie mit Kassettenplattensystemen, der Produktion von Gebläseheizkörpern und dem Einsatz von Plexiglas beim Bau innovative Verfahren zum Einsatz kamen, um internationalen Standards gerecht zu werden. İşbilen stellt den Campus zum einen als Baulabor für neue Materialien und Bautechniken in der Türkei, zum anderen als Knotenpunkt im Netzwerk des Kalten Krieges vor.

Dem am Beispiel der METU dargestellten Zusammenspiel zwischen Entwicklungsparadigma, neuen Technologien und geopolitischen Dynamiken des Kalten Kriegs bei der Hervorbringung neuer Institutionen wird mit dem Beitrag von Phillip Denny die Geschichte einer Forschungs- und Lehreinrichtung gegenübergestellt, deren Arbeit die Schwierigkeiten veranschaulicht, systemtheoretische Ansätze außerhalb ihres akademischen Entstehungskontexts in konkreten Anwendungsfällen zu implementieren. Denny nimmt das Mitte der 1960er-Jahre von Konrad Wachsmann in Los Angeles an der University of Southern California gegründete Building Institute in den Blick und beleuchtet dessen pädagogisches Programm, die dort entwickelten Projekte sowie die politökonomischen Strukturen, in die das Institut eingebettet war. Die etwas karge Bilanz in Bezug auf realisierte Projekte, so Denny, verdeckt dabei die eigentliche Innovation des Instituts: die Formalisierung der Arbeit von Teams in elaborierten Lehrsystemen – ein lebenslang verfolgtes Projekt Wachsmanns, dessen Werk vor diesem Hintergrund als ein in erster Linie pädagogisches Vermächtnis gelesen werden kann.

Im daran anschließenden Zeitzeugen-Interview mit Gui Bonsiepe rückt mit Lateinamerika wieder eine Region an der vermeintlichen Peripherie des Ost-West-Konflikts in den Fokus. Bonsiepe gibt Auskunft zu seinem Schaffen als Industriedesigner und Berater zwischen den Kontinenten, spricht über seine Arbeit in der Abteilung Information an der Hochschule für Gestaltung in Ulm und liefert Einblicke in seine weitere Karriere in Chile, Argentinien und Brasilien, deren bekanntestes Kapitel sicherlich die Interface-Gestaltung für das zur Regierungszeit Salvador Allendes (1970–73) entwickelte Cybersyn-Projekt darstellt.

Eine weitere Apparatur zur Synthetisierung von Daten zu Informationen und von Informationen zu Wissen stellt die sogenannte Knowledge Box des Designers Ken Isaacs dar, die Susan Snodgrass in ihrem Beitrag vorstellt. Zusammen mit Studierenden entwickelte Isaacs das Modell 1961/62 am Illinois Institute of Technology (IIT) in Chicago. Die „Knowledge Box“ gehörte zu einer Reihe von Informationsräumen, die Isaac als alternative Modelle und Bildungsinstrumente zur herkömmlichen Designbildung entwickelte. Sein systembasierter und ökologisch orientierter Designbildungsansatz nahm dabei Bezug auf die Kybernetik Norbert Wieners. Zusammen mit Susan Snodgrass rekonstruierte Isaacs 2009 aus Anlass der Gruppenausstellung Learning modern an der School of the Art Institute of Chicago (SAIC) die Knowledge Box.

Der Konnex von Technologie und Militär, der die bisherigen Beiträge geprägt hatte, tritt in den anschließenden Artikeln in den Hintergrund: Den hier behandelten historischen und aktuellen Fallbeispielen liegt ein dezidiert basisdemokratisches Technologieverständnis zugrunde. So liefern Vikram Bhatt und Leonie Bunte in ihrem Beitrag anhand ausgewählter Projekte einen Überblick über das Schaffen der 1970 von dem kolumbianischen Architekten Alvaro Ortega an der McGill University in Montreal begründeten Minimum Cost Housing Group (MCHG). Die Autor*innen stellen fünf Praktiken des kostengünstigen Bauens vor und setzen diese mit dem von E. F. Schumacher geprägten Begriff der „appropriate technologies“ (angemessene Technologien) in Beziehung. Dabei betonen Bhatt und Bunte, dass insbesondere die Nutzung einfacher Technologien für den Erfolg der Projekte der Gruppe entscheidend war.

Maria Göransdotter porträtiert das Projekt UTOPIA (1981–85): Im Kontext der nordischen Zeitungsproduktion brachte UTOPIA Forscher*innen aus Schweden und Dänemark in Zusammenarbeit mit Gewerkschaftsmitgliedern und ausgebildeten Handwerker*innen aus dem Druckgewerbe in Austausch, um gemeinschaftlich eine Reihe computerbasierter Tools für Text- und Bildbearbeitung zu entwickeln. Bildschirmarbeit wurde hier an einfachen Prototypen und Pappmodellen simuliert. Mit dem Konzept des technischen Labors für Versuchsmodelle wurde Design als kollaborative Praxis anwendungsbezogen, interdisziplinär und demokratisch praktiziert. Inspiriert von den Schriften Paulo Freires wurden dabei zugleich Machtstrukturen am Arbeitsplatz analysiert und Arbeiter*innen die Macht über die Gestaltung von Technologien gegeben. Göransdotter stellt in ihrem Beitrag allerdings auch heraus, dass die von UTOPIA entwickelte Designpraktiken nicht zum Ziel hatten, Kritik an den Ausbeutungs- und Entfremdungserscheinungen zu üben, sondern vielmehr den hoffnungsvollen Blick auf Arbeitsplatzdemokratie, soziale Gerechtigkeit und Teilhabe stärkten.

Wie technologische Entwicklungen in der Lehre an einer Kunst- und Designschule pragmatisch umgesetzt und antizipiert werden können, darüber gibt zuletzt ein Interview mit Aldje van Meer Auskunft. Im Rahmen einer umfassenden institutionellen Reform an der Willem de Kooning Academie in Rotterdam hat sich die Schule von Werkstätten als Organisationsprinzip der Wissensproduktion abgewandt und stattdessen interdisziplinäre Stationen eingeführt. Van Meer spricht als eine der Ko-Initiator*innen des Vorhabens über die Entstehungsgeschichte des Projekts und spekuliert über seine mögliche Zukunft.

●

Abbildung rechts: Katharina Jebsen, Jacquard-Wandbehang (Zeitgenössische Interpretation eines Entwurfes von Gunta Stölzl, 1928), Detail, 2022. Stiftung Bauhaus Dessau (I 46952/2) / © (Stadler-Stölzl, Adelgunde (Gunta)) VG Bild-Kunst, Bonn 2024 / © Jebsen, Katharina / Foto: Gunter Binsack

sind wissenschaftliche Mitarbeiter*innen an der Akademie der Stiftung Bauhaus Dessau und leiten seit 2021 das digitale Forschungsprojekt “Schools of Departure”.