Man soll es sich nicht zu bequem machen: Über das Unterrichten von Design

Liebe Marina, es war die produktive Unruhe, mit der du innerhalb von Designinstitutionen über Designinstitutionen gearbeitet hast, die meine Aufmerksamkeit erregt hat. Es war dein ruheloses Streben danach, alles noch einmal zu überdenken, sich neu vorzustellen, gemeinsam mit anderen zu denken und sich institutionelle Paradigmen und Designpädagogiken vorzustellen, die mich tiefer in deine Forschung hineingezogen haben. Ich wollte deine Vorträge hören und irgendwie den Denkprozess nachvollziehen, der dich dorthin gebracht hat, wo du nun bist: Du bist an vorderster Front, wenn es darum geht darüber nachzudenken, wie die Designpraktiken und -praktiker*innen die sozialen, ökonomischen, politischen und ökologischen Herausforderungen bewältigen können, denen wir überall auf dem Planeten gegenüberstehen.

Als ich deine Beschäftigung mit den temporären, nicht an einen Ort gebundenen Lernstrukturen und -orten bemerkte, die sich schon in der Doktorarbeit Evanescent Institutions: Political Implications of an Itinerant Architecture (2016) gezeigt hat, erinnerte ich mich an eine Idee, über die ich vor einigen Jahren gestolpert bin, als ich über das Black Mountain College als Beispiel einer idealen oder alternativen Universität forschte. John Andrew Rice, der Gründungsrektor des Colleges, fand, dass Colleges in Zelten untergebracht sein sollten. Rice war davon überzeugt, dass jede Idee, egal wie human oder fortschrittlich, innerhalb von zehn Jahren in der Institution untergehen würde. In diesem Moment könnte – und sollte – das College wie ein Zelt abgebaut werden und weiterziehen, sich neu sortieren und neu nachdenken. Wenn du dir die Geschichte der Designbildung ansiehst, findest du, dass Rices Theorie auch heute noch gültig sein könnte? Könnte man das „Zelt“, ob real oder metaphorisch, als Voraussetzung für Innovationen in der Designbildung betrachten?

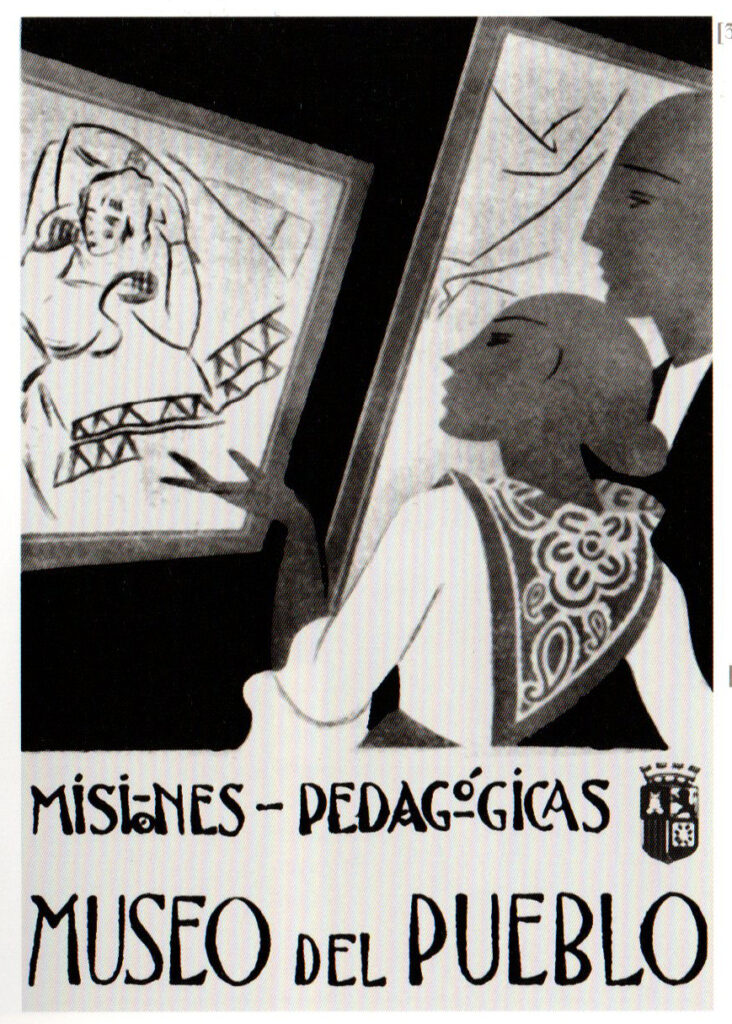

Vielen Dank, Catherine, für deine großzügigen Worte und dafür, dass du dir Zeit genommen hast, mehr über meine Arbeit zu erfahren. Um deine Frage zu beantworten: absolut. Das erinnert mich an ein paar Projekte, die meine Fantasie seit Jahrzehnten beflügeln, die ich als Fallstudien in meine Promotion aufgenommen hatte und die bei meinen Versuchen, alternative institutionelle Formationen zu studieren und zu testen, immer präsent waren: die Misiones Pedagógicas (Spanien, 1931–1936) und das Laboratorio di Quartiere – Urban Travelling Reconstruction Workshop von Renzo Piano (Otranto, Italien, 1979).

Obwohl Flüchtigkeit normalerweise mit Instabilität in Verbindung gebracht wird, könnten temporäre Projekte (wie die oben erwähnten Beispiele) für eine andauernde Energie und Transformation sorgen. Institutionen und die Menschen, die sie gestalten, sollten es sich nicht zu bequem machen und an einen Punkt kommen, an dem sie Prozesse, Methoden und Ziele als gegeben hinnehmen. Um für die Gesellschaft relevant zu bleiben, müssen sich Institutionen ständig neu erfinden und von innen hinterfragt werden – sie müssen über sich nachdenken und ihre eigene Praxis, ihre Neigungen, Strukturen und die Netzwerke, in denen sie aktiv sind, auf den Prüfstand stellen. Diese Strategie lässt sie der Versuchung widerstehen, sich nur auf bekannte Wege und bewährte Bahnen zu verlassen.

Um neuen Modellen Platz zu schaffen, müssen die Institutionen lernen, sich disruptive Vorstellungskräfte zunutze zu machen. Das heißt, sie müssen eine Möglichkeit finden, Grundlagen zu schaffen, auf denen sie sich weiterentwickeln können, oder sie müssen zusammenpacken, weiterziehen, sich neu organisieren und neu nachdenken, wie Rice es vorgeschlagen hat. Es ist von entscheidender Bedeutung zu erkennen, wann eine Institution und die, die sie repräsentieren, von Trägheit ergriffen werden, wann sie zu sehr in den Machtstrukturen verwurzelt sind und ihnen mehr am Ruf und der Fortführung ihrer Institution liegt als an ihrer Relevanz.

Nach mehr als sieben Jahren gab ich meinen Job bei Het Nieuwe Instituut (HNI) auf, um zu vermeiden, Teil einer solchen Einrichtung zu werden. Ich musste mich etwas Wichtigerem zuwenden als nur einer einzigen Institution oder mir selbst und meiner Karriere. Weder die Entscheidung noch der Weg dahin waren leicht. Heute liegt mein Schwerpunkt darauf, Freund*innen, Genoss*innen und Verbündete zu finden und „Zelte“ für den Austausch von Wissen, Formen der Solidarität, Empathie und angemessener Umverteilungsstrategien aufzubauen und zugleich die gemeinsam verbrachte Zeit zu genießen. Das begeistert mich.

Wie sieht es mit ökonomischem und politischem Umbruch aus? Würdest du sagen, dass das genauso wichtige Motoren für die pädagogische Erneuerung sind?

Innovative Ansätze sind mitten im Tumult einer globalen Pandemie, Rezession, wachsender Ungleichheit und Protesten gegen rassistische Ungerechtigkeit entstanden, weil sie gebraucht wurden. Institutionen, die sich mit gesellschaftlichen Forderungen nach einem Ende der patriarchalen und rassistischen Unterdrückung und der Schaffung horizontalerer Strukturen und Macht-Wissen-Beziehungen auseinandersetzen, haben sich andere Strategien angeeignet. Im Kern dieses Kampfes steht die Zukunft unseres Zusammenlebens. Diese Aktionen und Bemühungen hielten bestehenden Kulturinstitutionen und denjenigen, die wie ich in ihnen arbeiteten, einen Spiegel vor. Manche reagierten auf die Aufrufe, sich zu verändern, und haben unvollständige, umstrittene und manchmal gescheiterte, aber dennoch wichtige Versuche mit alternativen Organisations- und Aktionsformen unternommen. Andere haben kosmetische Veränderungen vorgenommen und sich darauf verlegt, die Illusion von Stabilität zu fördern.

In meiner Arbeit habe ich diese Prozesse analysiert und Vergleichsstudien mit Events gemacht, die es vor zehn Jahren gab. Damals waren Arbeitslosigkeit, der Verlust der Wohnung und Zwangsvollstreckungen das Ergebnis der weltweiten Wirtschaftskrise 2011. Sie ebnete wachsenden globalen Unruhen den Weg, die sich in Protesten gegen die Regierung und Sparprogramme manifestierten und nach einer „echten Demokratie“ riefen. In dem Augenblick starteten große Museen und Bildungsinstitute Initiativen, die die demokratische Bewegung und das Interesse daran aufgriffen, die Kulturinstitutionen in soziopolitische Vermittlungsstellen zu verwandeln (die die kulturelle Praxis aus dem Inneren der Institutionen an öffentliche städtische Orte verlegten). Beispiele dafür sind das Centre Pompidou Mobile, das BMW Guggenheim Lab oder Studio-X.

Viele Einrichtungen nutzten temporäre und mobile Modelle, um Neues zu testen und die Bemühungen um eine Milderung der institutionalisierten Gewalt, die in den bestehenden Strukturen eingebettet war, zu kanalisieren. Meine Forschung hat gezeigt: Sobald die hohen Mauern kultureller Institutionen abgetragen waren, tauchten andere Grenzen auf, die die Bedingungen von Inklusion und Exklusion fortführten. Trotz Innovationen und signifikanten Veränderungen, die von diesen und anderen Einrichtungen bewirkt wurden, entstanden auch Mechanismen, die die gesellschaftliche Ordnung aufrechterhielten und Teil der Gentrifizierungsprozesse in den Städten wurden. Zwar hatten die temporären Strukturen einmal ein subversives Potenzial, aber durch die Ausrichtung an neoliberalen Dynamiken wurden sie schließlich von der Unbeständigkeit der Märkte, denen sie dienten, beeinflusst (und beendet).

Diese Episoden sind eine kritische Reflexion meiner Erfahrung mit dem Studium und den Versuchen mit alternativen Formen – dezentralisierten Modellen für Universitäten, Wandermuseen und Kooperativen, die mehr als nur den Menschen betrachten.

Wenn ich die Forschungsprogramme betrachte, die du und deine Kolleg*innen am Het Nieuwe Instituut, dem 2013 gegründeten staatlichen niederländischen Museum für Architektur, Design und digitale Kultur, entwickelt haben, finde ich das Engagement für regenerative Strategien in ein und derselben Institution erstaunlich und inspirierend. Ich nehme an, das könnte man sich als andauerndes Auf- und Abbauen von Zelten vorstellen. Neuhaus, eine temporäre Akademie, die den Gründungsgeist des Bauhauses 100 Jahre später reaktivieren wollte, könnte auch als solch ein Zelt aufgefasst werden. Kannst du uns bitte etwas über die Ziele dieser Reaktivierung im Jahr 2019 erzählen? Welche Aspekte der Bauhauspädagogik habt ihr hervorgehoben, welche abgelehnt, und wie seid ihr, du und deine Mitarbeiter*innen, bei der Forschung, Kritik, Ausweitung und Änderung der Konzepte der Bauhausvertreter*innen vorgegangen?

Das hast du schön formuliert. Das Forschungsteam, das ich am HNI geleitet habe, war davon überzeugt, dass wir uns in unseren Praktiken, Methoden und Ideen nie zu bequem einrichten dürfen. Wir waren an dauerhaften, kollektiven Forschungsprozessen anstatt an schnellen, einzelnen Projekten interessiert, denn so konnten wir während der Forschungsarbeit sinnvolle Verbindungen eingehen und uns ihnen verpflichten. Lange Prozesse mit offenem Ende stellten auch einige unserer anfänglichen Hypothesen und Positionen infrage. Das diskutierten wir öffentlich und machten uns damit angreifbar, indem wir den Prozess des Lernens und Verlernens, Schritte und Fehltritte für die öffentliche Kritik offenlegten. Ebenso akzeptierten wir in aller Öffentlichkeit, dass uns Fehler unterlaufen konnten. Diese Offenheit hat die Umsetzung unserer Ideen in konkrete Projekte nicht behindert. Trotzdem waren unsere Projekte nie ganz fertig, nicht einmal, wenn sie schon in Ausstellungen oder Büchern auftauchten. Wir öffneten uns der öffentlichen Debatte schon, wenn wir noch nicht alles genau ausgearbeitet hatten. Stattdessen betonten unsere Abläufe das Engagement für den Ideenaustausch anstelle der Schaffung von Werten und des Zurückhaltens von Wissen, das in den Bildungs- und Kulturinstitutionen üblich geworden ist.

Dasselbe trifft auf die Institution als Körperschaft und ihre Funktionen zu. Für uns sollte die Einrichtung mögliche alternative Zukünfte beherbergen. 2020 starteten wir eine offene Ausschreibung unter dem Titel „Regeneration: Offene Ausschreibung für neue Institutionen“. Wir stellten uns HNI als Testgelände für generative Unternehmungen vor, mit denen wir neue Vorstellungen von der Institution und dem „Instituieren“ testen und proben konnten. Protoinstitutionen, die als Blaupausen und Karten dienen, um die Relevanz der heutigen kulturellen Infrastruktur zu hinterfragen, angefangen mit dem HNI, werden sie irgendwann überflüssig machen. Es war ein fortlaufender Prozess institutioneller Zerstörung und Entstehung. Wir waren gut beschäftigt!

Neuhaus war Teil dieses Ablaufs, die Idee, eine Einrichtung zeitweise in etwas anderes zu verwandeln, in diesem Fall in eine Akademie für ein anderes Wissen. Aber ich würde behaupten, dass die Idee eher aus einem Gefühl des Opportunismus und einer Marketingstrategie entstand – um das Jubiläum des Bauhauses zu feiern und das HNI-Programm an den internationalen Debatten auszurichten, die um den Jahrestag herum stattfanden –, und das hat das volle Potenzial eingeschränkt. Am Ende wurde die Geschichte des Bauhauses vor allem zum Auslöser für etwas anderes. Selbst wenn es opportunistisch war, so entfesselte es doch dynamische und produktive Systeme. Es ermöglichte die Kanalisierung von Ideen, Methoden und Taktiken von Generation zu Generation, um deren gesellschaftliche Relevanz zu bewerten.

Für mich als Beobachterin war es eines der fesselndsten Updates der Ziele, die Walter Gropius 1919 in seinem Manifest niedergeschrieben hatte, die Verschiebung zu einer Subjektivität, die über eine anthropozentrische (more than human) Betrachtung hinausgeht …

Die Beziehungen zwischen menschlichen und nichtmenschlichen Körpern sowie ihre Klassifizierung sind seit Langem ein Untersuchungsgegenstand von Disziplinen wie Philosophie, Geografie, Tierstudien und radikale Sozialwissenschaften. Während die menschliche/nichtmenschliche Ethik im Zentrum der gegenwärtigen Diskussion über Themen wie Ungleichheit und Klimanotstand steht, wird in der Disziplin Architektur nur sehr zögerlich über die Zentralität des Menschen als Thema hinaus nachgedacht. Architekturpraktiken haben sich vorwiegend um normative Konstruktionen des „Menschen“ herum entwickelt (vor allem um die Vorstellung vom Mann als universelles, rationales Thema), und dennoch ist die Architektur in die nichtanthropozentrischen Bemühungen eingebunden. Sie spielt eine Rolle, wenn es darum geht, wie Begegnungen zwischen Wesen in Raum und Zeit strukturiert sind, sie sind aber normalerweise so orchestriert, dass sie der Bequemlichkeit und den Privilegien einiger Menschen dient.

Die Verschiebung in Richtung einer Perspektive, die nicht nur den Menschen in den Blick nimmt, ermöglicht es der Disziplin, sich über die kartesianischen Postulate hinauszuwagen und ihre kritische Neuerfindung anzustoßen. Sie entfesselt andere Formen der Relationalität über die Aufgliederung und Instrumentalisierung von Beziehungen und ausbeuterische und extraktivistische Dynamiken hinaus. Sie ist grundlegend für den Abbau der Grenzen des Mitgefühls, der Grenzen, die zurzeit die Welt im Allgemeinen definieren, schützen und ausbeuten. Das Denken über den Menschen hinaus, würde ich sagen, lehnt eine Architektur ab, die sich um das Thema des weißen humanistischen Manns dreht, der die Welt als sein Eigentum betrachtet.

Die Idee zu zoöps entstand also schon vor der Gründung von Neuhaus? Wohin hat diese Art von Fragen die Institution – und dich – geführt?

Die zoöps sind eines der Versuchsgelände, von dem wir dachten, es sei erst einmal „nur ein Experiment oder Pilotprojekt“. Das Wort zoöps setzt sich aus dem niederländischen Wort für Zusammenarbeit und dem griechischen Wort zoë für Leben zusammen. Diesen Jargon haben wir als Trojanisches Pferd benutzt, um Disruptionen innerhalb der Institution im Rahmen eines temporären Projekts zuzulassen. Es war aber trotzdem unser Ziel, dass diese Initiativen irgendwann die gesamte Institution verwandeln oder sogar übernehmen sollten. Diese alternative Institution, so stellten wir uns vor, würde Plattformen unterhalten, von denen räumliche, materielle, sozioökologische und konzeptuelle Modelle in Gang gebracht werden und die zu Paradigmenwechseln führen sollten.

Unter dem Einfluss des gegenwärtigen Milieus, das von der Klimakatastrophe, Kämpfen um ethnische Gerechtigkeit und gegen die steigende Ungleichheit (Anstrengungen, die Institutionen oft nicht sinnvoll unterstützen) stellten manche ihre Positionalitäten infrage. Ist es möglich, alternative, besser aufgestellte Institutionen zu leiten, die aus den Ruinen der bestehenden oder früheren Einrichtungen entstehen? Könnten bestehende Strukturen zu nichtausbeuterischen Räumen für das öffentliche Wohl umgestaltet werden? Was, wenn diese Versuchsfelder im Zentrum unserer Aufmerksamkeit stehen und nicht nur als disruptive Kräfte in der bestehenden Institution wirken? Was, wenn wir gründlich diese alternativen institutionellen Formierungen praktizieren, Formen des Zusammenkommens und des Engagements, ohne gleichzeitig Repräsentant*innen genau der Strukturen sein zu müssen, die wir infrage stellen? Ich erkannte, ebenso wie einige meiner Kolleg*innen und Peers, dass wir unsere Arbeit außerhalb der Institution fortsetzen mussten.

Mir ist aufgefallen, dass ihr nicht nur Themen angeschaut habt, die über den Menschen als Quelle regenerativer Prozesse und Praktiken in der Designausbildung hinausgehen, sondern auch viele unterschiedliche institutionelle Paradigmen. Welche hältst du für die mit dem größten Potenzial für die Vision von alternativen Zukünften?

Ich habe immer versucht, mit Methoden und Formen institutioneller Arbeit zu experimentieren, um gegenseitige Beziehungen zwischen den öffentlichen Initiativen einer Institution und ihrer institutionellen Kultur zu fördern. Dabei war ich nicht immer erfolgreich. Meistens fand ich mich in paradoxen Situationen wieder, aus denen ich aber lernen konnte.

Trotzdem denke ich, dass einige Projekte wie After Belonging (vor allem The Academy und New World Embassy: Rojava) und die archivalische Intervention Architecture of Appropriation (Architektur der Aneignung) der HNI, die auf der Osloer Architektur-Triennale 2016 gezeigt wurden, zu bemerkenswerten Transformationen geführt haben. Gemeinsam mit Kamil Dalkir und Ippolito Pestellini führen wir am Royal College of Art das Studio „Data Matter: Digital Networks, Data Centres & Posthuman Institutions“ durch, das die Architektur von Datenzentren als Versuchsorte für alternative Modelle posthumaner Institutionen betrachtet. Ich stelle mir weiterhin neue Formen dieser digitalen Infrastrukturen und Institutionen mit der Unterstützung des Wheelwright Prize der Harvard University vor.

Mit dem zoöp und ähnlichen Initiativen wie Burn Out und Lithium: States of Extraction versuchten wir, eine umweltbewusste Praxis anzustoßen, die ökologisches Denken in den Alltag bringen sollte. Dabei wollten wir auch die enge Beziehung zwischen den aktuellen Produktions- und Arbeitssystemen und Burn-out-Prozessen sowie der fortwährenden Ausbeutung der Umwelt und der Rohstoffe anerkennen. Das ist etwas, was ich als Leiterin des Masterstudiengangs Social Design an der Design Academy in Eindhoven weiterverfolge. Dort mobilisieren wir (nicht ohne Probleme) Designkapazitäten für eine postpatriarchale, postanthropozentrische, ökologische und pluralistische Form des Zusammenlebens. Wir bedienen uns dabei der Epistemologiepraktiken des Südens, etwa Disoñar – ein Neologismus, der Design mit träumen (soñar) verknüpft und den der Kulturaktivist und Designer León Octavio Osorno Mitte der 1980er-Jahre prägte. Er wird nun von mehreren Gruppen von aktivistischen Bauern und Intellektuellen in Lateinamerika benutzt, um die Handlungen von Menschen zu beschreiben, die die Verantwortung für die Gestaltung und Umsetzung ihrer Träume übernehmen. Eine weitere Praktik ist Buen Vivir, eine dekoloniale Haltung, die laut dem führenden Vertreter Eduardo Gudynas eine neue Ethik fordert, die eine Balance zwischen der Lebensqualität und der Demokratisierung des Staates schafft.

Diese Projekte haben die Fantasie angeregt, und das ist auch in hohem Maß notwendig. Während andere Paradigmen zum Umgang mit ökologischen und sozialen Herausforderungen dringend benötigt werden, haben zu viele von uns unter den herrschenden Bedingungen die Fähigkeit verloren, sich alternative Welten auszudenken. Die heutige Tragödie besteht in der Unfähigkeit der Menschheit, sich alternative Zukünfte vorzustellen. Wir unterliegen einem erschreckenden Gefühl von Erschöpfung und Endlichkeit. Daher ist es wichtig, die Vorstellungskraft zu trainieren, um den verschiedenen Auswirkungen des „defuturing“ (ein Begriff, den der Designtheoretiker Tony Fry geprägt hat und der das Fehlen einer Zukunftsvision beschreibt) und der langsamen Auslöschung der Zukunft (von der der Autor Mark Fisher spricht) der kapitalistischen, patriarchalen Moderne und ihrer strukturell fehlenden Nachhaltigkeit entgegenzuwirken. Die Defuturing-Prozesse, verkörpert von Lebens-, Arbeits- und Konsumweisen, haben eine Welt geschaffen, die mögliche Zukünfte für menschliche und nichtmenschliche Wesen eliminiert.

Als ich diese Tendenzen erkannte, entschied ich, einen anderen Gang einzulegen, bevor ich in Starre verfiel. Ich werde bald wieder in mein Heimatland Spanien ziehen und hoffe, dort ein neues „Zelt“ in den Bergen von Galizien zu organisieren. Die Geschichte des Orts ist mit den regionalen Legenden, den lokalen ökosozialen und feministischen Traditionen der Hexerei und spirituellen Praktiken verknüpft, die mit dem Jakobsweg nach Santiago in Verbindung stehen, der seit Jahrhunderten Millionen von Pilger*innen anzieht. Ich hoffe, von dort aus andere Arten des Lebens, Lernens, Arbeitens und der Fürsorglichkeit anzunehmen. Das alles mag noch in den Anfängen stecken und schwerfällig sein, aber es lässt sich nicht mehr aufschieben.

leitet das Masterprogramm Social Design an der Designakademie in Eindhoven. Schwerpunkt des Programms sind Designpraktiken, die sich mit ökologischen und sozialen Problemen befassen. 2022 erhielt sie den Wheelwright Prize der Harvard Graduate School of Design für ein Projekt über die Zukunft der Datenspeicherung. Von 2015 bis 2022 war sie die Forschungsdirektorin von Het Nieuwe Instituut (HNI) in Rotterdam, wo sie Initiativen zu den Themen Arbeit, Ausbeutung von Rohstoffen und psychische Gesundheit aus einer architektonischen und postanthropozentrischen Perspektive leitete, darunter Automated Landscapes und BURN-OUT. Davor war sie Direktorin des Global Network Programming am Studio-X der Columbia University Graduate School of Architecture, Planning and Preservation in New York. Otero war Co-Kuratorin der Biennale in Schanghai 2021, Kuratorin des niederländischen Pavillons bei der Architekturbiennale in Venedig 2018 und Chefkuratorin der Osloer Architektur-Triennale 2016. Sie ist Mitherausgeberin zahlreicher Publikationen, darunter Lithium: States of Exhaustion (2021), A Matter of Data (2021), More-than-Human (2020), Architecture of Appropriation (2019), Work, Body, Leisure (2018) und After Belonging (2016). Ihre Doktorarbeit Evanescent Institutions (2016) befasst sich mit dem Auftreten neuer Paradigmen für Institutionen und insbesondere mit den politischen Auswirkungen temporärer und nicht ortsgebundener Strukturen.