Sprich mit mir! Das Design Lab im Berliner Kunstgewerbemuseum

Die Vision, mit der die vielen Kunstgewerbemuseen in ganz Europa und Nordamerika in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gegründet wurden, war gigantisch: Es ging um nichts Geringeres als die Qualitätssicherung der Produkte und die Geschmacksbildung der Konsument*innen. Ebenso innovativ war das Konzept, an das die meisten Kunstgewerbemuseen anknüpften: Vorbildersammlung und Ausbildung. Das bedeutete, dass sich Museum und Schule oftmals unter einem Dach befanden und damit zu einem alternativen Lernort fusionierten. Kunstgewerbemuseen waren damals ihrer Zeit weit voraus und gleichzeitig fest in der Realität der Alltagswelt des Industriezeitalters verwurzelt.

Geschmackserziehung besaß an der Wende zum 20. Jahrhundert ein hohes lebenspraktisches Potenzial, das gleichzeitig eng mit wirtschaftlichen Interessen verbunden war. Ausgehend von der existenziellen Frage „Wie wollen oder wie sollen wir leben?“ startete das große Reformprojekt namens Jugendstil mit keinem geringeren Anspruch, als Gesellschaft durch Gestaltung zu reformieren, und setzte dadurch industrielle Produktion und privates Leben in ein direktes und kritisches Verhältnis zueinander.

Die Designpädagogiken des 20. Jahrhunderts spiegeln die Entwicklung der Gesellschaft in eine Industrienation wider, die sich dem unbedingten Glauben an Fortschritt durch Technik, Wissenschaft und Planbarkeit verschrieben hatte: vom Credo eines Walter Gropius – „Kunst und Technik. Eine neue Einheit“ – hin zur Maxime der Ulmer Hochschule für Gestaltung – „Design ist messbar“. Während sich Design immer mehr zum anerkannten und wirksamen Werkzeug der Produktion von gesellschaftlicher Realität entwickelte und die sozialen Dimensionen von Gestaltung in den Fokus rückten, geriet die Designdisziplin selbst seit den 1960ern immer mehr in die Kritik. Noch 2011 fragte Lucy Kimbell: „Design leads us where exactly?“ (Wohin genau führt uns Design?) Wenn Design eine wichtige soziale Rolle spielen soll, so Kimbell, welches Wissen benötigen dann die Designstudierenden?[1]

Und die Kunstgewerbemuseen? Wo sind sie in dieser grob skizzierten Gemengelage verortet? Kurz gesagt hatten die Häuser bereits wenige Dekaden nach ihrer furiosen Gründung den Zenit ihrer Strahlkraft überschritten. Nicht nur lösten sich die Kunstgewerbeschulen aus der institutionellen Verbindung mit den Museen, auch das Präfix „Kunst“ im Namen gewann die Oberhand und damit änderte sich die Ausrichtung der Kunstgewerbemuseen. Das Gewerbe und damit alles, was dieser Begriff an Theorie und Praxis impliziert, trat mehr und mehr in den Hintergrund.

Mit dem Jugendstil, der auf der Pariser Weltausstellung 1900 mit großem Pomp zelebriert wurde, sammelten die meisten Häuser zum letzten Mal für lange Zeit gegenwartsbezogen. Zeitgenössische Gestaltung wurde danach primär in den neu entstehenden Wohnausstellungen oder anderen Spezialausstellungen präsentiert. Tatsächlich fand bis in die 1980er-Jahre überwiegend angewandte Kunst ihren Weg in die Kunstgewerbemuseen, zumindest in Deutschland.[2] Sogenanntes Produktdesign ist ein noch recht junges Sammelgebiet und schaffte es erst vor etwa 40 Jahren auf die Agenda der erstrebenswerten Objekte.

Heute steht die Institution Museum aus vielen Gründen auf dem Prüfstand, und dies betrifft in hohem Maß auch die Kunstgewerbemuseen. Sie müssen stärker als die anderen Häuser ihre Relevanz unter Beweis stellen, die sie in den vergangenen Jahrzehnten immer mehr eingebüßt hatten. Dabei sind sie viel näher „dran am Leben“, ist doch die kritische Auseinandersetzung mit der Produktion von Dingen und der Gestaltung unserer Lebensumwelten gewissermaßen in die DNA dieser Häuser eingeschrieben. Zahlreiche Kunstgewerbemuseen haben sich daher inzwischen auf den Weg einer Generalüberholung begeben, um ihre Agenda neu zu fokussieren, oftmals unter Rückbesinnung auf ihren inzwischen wieder höchst aktuellen Gründungsimpuls. Dies macht sie erneut attraktiv als alternative Lernorte für Studierende aller Gestaltungsdisziplinen und Handwerker*innen, die umgekehrt das Potenzial dieser Häuser wieder für sich entdecken.

Um diesen osmotischen Revitalisierungsprozess zu fördern, wurde 2019 die Reihe Design Lab im Kunstgewerbemuseum der Staatlichen Museen zu Berlin ins Leben gerufen. Das Design Lab ist als prozessuales Projekt gedacht, das sich in unterschiedlichen Formaten vom Online-Recherchefestival[3] über Workshops[4] bis hin zur analogen Ausstellung oder einem digitalen Reader manifestierte. Es nutzte die multidimensionalen Sammlungen, die vom Mittelalter bis in die Gegenwart reichen, als Archiv und verband die historische Perspektive dieses Wissensspeichers mit der in die Zukunft gerichteten Designforschung. In unserer digitalen Welt, in der uns die haptische und materielle Dimension immer stärker abhandenkommt, können insbesondere die „kunstgewerblichen“ Sammlungen als Katalysator für Fragen zum komplexen Thema Gestaltung vor dem Hintergrund der dringend anstehenden Transformation unserer Lebenswelten dienen.

Innerhalb der Diskurse um Nachhaltigkeit spielen Materialien eine ganz entscheidende Rolle: Materialien strukturieren unsere Gesellschaft in politischer, ökonomischer, ökologischer, sozialer und kultureller Hinsicht. Materialien bilden Ressourcen, um die Kriege geführt wurden und werden. Materialien waren und sind Anlass für Kolonialisierung(en). Die geo- und biopolitischen Dynamiken rund um Materialien haben höchst kritische Auswirkungen auf Umwelt, Klima und die sozialen Strukturen lokaler Bevölkerungen.

Kunstgewerbemuseen wiederum sind per se immer auch Materialarchive: Aus dem Anspruch, eine Vorbildersammlung für alle Gewerbetreibenden und zukünftigen Gestalter*innen aufzubauen, resultierte die aus den naturwissenschaftlichen Disziplinen übernommene Systematisierung der Objekte nach Gattung, geografischer Herkunft und Materialität. Zu den großen Materialgruppen zählten vor allem Textil, Metall, Keramik, Glas und Holz. Hinzugekommen sind die sogenannten modernen Materialien, allen voran die Kunststoffe.

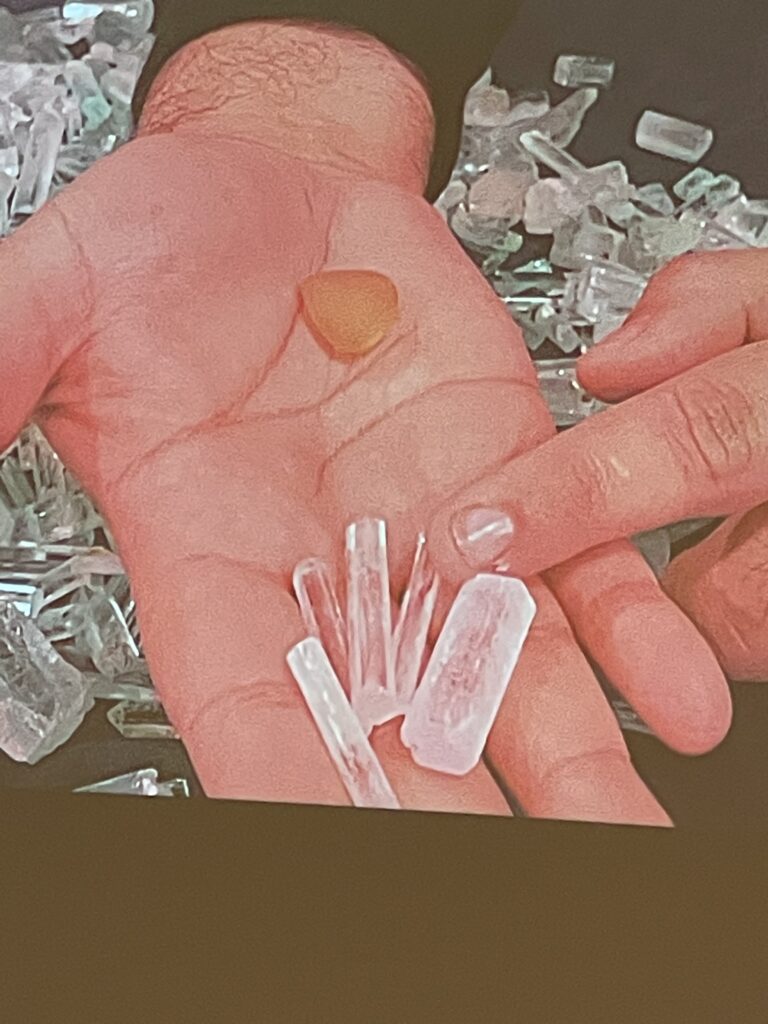

Material stand daher auch im Fokus gleich mehrerer Ausgaben des Design Labs: Das Design Lab #5 „Times of Waste. Was übrig bleibt“ rückte die Transformationsprozesse eines Smartphones ins Zentrum und untersuchte eine der weltweit wichtigsten Alltagstechnologien, die viele Formen von Abfall hinterlässt, angefangen bei der Gewinnung der enthaltenen Rohstoffe.[5] Das Design Lab #11 „LithoMania“ war den Licht- und Schattenseiten des Materials Edelsteine gewidmet.[6] Das Design Lab #13 „Material Legacies“ problematisierte die nicht nachhaltige Vergangenheit und Gegenwart von Materialien und entwarf Szenarien von möglichen materiellen Zukünften mit einem besonderen Fokus auf formverändernden Oberflächen und phasenverändernden Textilien.[7]

Mit dem Begriff des Kapitalozäns versuchen Forscher*innen, das gegenwärtige Zeitalter zu umschreiben, in dem unsere kapitalistischen Produktions- und Konsumptionsformen alle Bereiche unserer geologischen, biologischen und atmosphärischen Umwelt radikal beeinflussen. Zu den wichtigsten Strategien, diese negativen Entwicklungen zu verlangsamen, gehört die Zirkularität. Das Design Lab #8 „Material Loops. Wege in eine kreislauffähige Zukunft“ präsentierte eine Auswahl von zukunftsweisenden Designprojekten, die von Best-Practice-Beispielen aus der Industrie bis hin zu spekulativen Experimenten aus den Designhochschulen reichte.[8] Ebenso wurden relevante Orte der zirkulären Praxis in Berlin vorgestellt.

Im Fokus des Design Lab #7 „Sprich mit mir! Die Sammlung befragen“ stand die kritische Reflexion der hegemonialen Deutungshoheiten und Wissensdiskurse von Kunstgewerbemuseen, da diese bis heute überwiegend Sammlungsstrategien, Systematisierungen und Epistemologien des 19. Jahrhundert widerspiegeln.[9] Neben Fragen wie „Wer entscheidet, was gesammelt wird? Nach welchen Kriterien wird gesammelt? Welche Objekte werden ausgestellt und welche verbleiben im Depot? Auf welchen Ordnungskriterien basieren Sammlungen und ihre Präsentationsformen?“ setzten sich die Studierenden des Master of Arts in Art Education Curatorial Studies der Zürcher Hochschule der Künste primär mit Fragen der Vermittlung auseinander.

Museumsobjekte zum Sprechen zu bringen, sie als Resonanzkörper des Unsichtbaren zu begreifen und in ein multiperspektivisches Netz von Bedeutungen einzuschleusen, dies gehört heute mit zu den zentralen Aufgaben der musealen Vermittlungsarbeit und gleichzeitig zu den großen Herausforderungen, um damit ein diverses Publikum zu erreichen und anzusprechen. Als Lernplattform eröffnet das Design Lab somit auch einen Möglichkeitsraum für unterschiedliche Akteur*innen, Forscher*innen, Gestalter*innen sowie Studierende, um sowohl museale als auch pädagogische Praktiken zu überdenken und in den zeitgenössischen Diskurs einzuspeisen.

ist Kunst- und Designwissenschaftlerin, Ausstellungsmacherin und Autorin. Seit 2017 ist sie Kuratorin für Design am Kunstgewerbemuseum Berlin. Zuvor war sie als freie Kuratorin tätig und leitete von 2011 bis 2017 die Abteilung Kunst und Design am Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg. Banz realisierte zahlreiche viel beachtete Ausstellungen, Vermittlungsformate und Messen an der Schnittstelle von Design, Mode, Handwerk und Kunst, darunter „Fast Fashion. Die Schattenseite der Mode“, „Food Revolution 5.0. Gestaltung für die Gesellschaft von morgen“, „Connecting Afro Futures. Fashion x Hair x Design“ und „Retrotopia. Design for Socialist Spaces”. Für das Kunstgewerbemuseum Berlin etablierte sie die Reihe Design Lab sowie Design Talks, um das Haus als Plattform und Experimentalraum für multidisziplinäre Designansätze und einen kritischen Diskurs über gesellschaftlich relevante Gestaltungsfragen zu öffnen. Banz ist Mitglied zahlreicher Jurys und publiziert zu Fragen des Social Design, der Material Culture und dekolonialen Sammlungen.